„Eine wunderbare Aufstandsgeste“: Zur Ästhetik der Zwischentitel in Harun Farockis „Über ‚Song of Ceylon‘ von Basil Wright“

1.

Über „Song of Ceylon“ von Basil Wright (Harun Farocki, 1975)

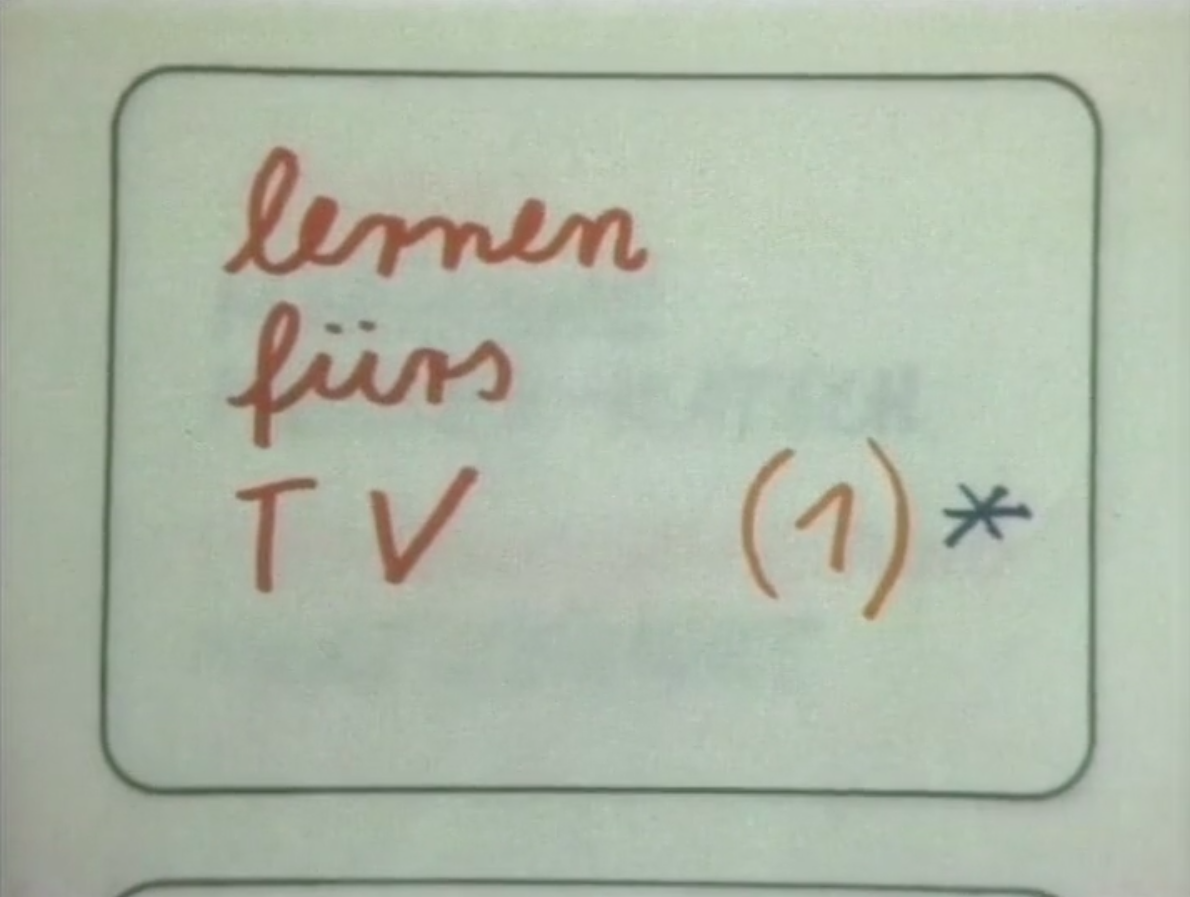

Roter Filzstift auf Papier. Drei übereinander gestapelte Wörter, Schreibschrift, rechts davon eine von Klammern gerahmte Nummer und ein Sternchen, schwarz. Die Zeichen befinden sich in einem Rechteck, dessen Dimensionen in etwa jenen des Bildformates entsprechen: 1 zu 1.37, Academy ratio, ‚Normalbild’. Der Abstand zwischen Bildrand und geometrischer Form ergibt einen Rahmen, der an jene Röhrenfernseher erinnert, die bis in die 1980er-Jahre gängig waren: klobige Quader mit abgerundeten Ecken und einem Gehäuse aus Holz, später Kunststoff. Nicht von Hand gezeichnet, sondern vorgedruckt, steht das Viereck in einem Gegensatz zur Schrift, zu den in ihm platzierten Elementen. Während die gleichmäßige Linie eine maschinelle Exaktheit ausstrahlt, stehen die Buchstaben da, als wären sie ohne übertriebene Sorgfalt hingeschrieben worden, mehr Notiz als Titel. Die Rahmung ist es, die eine Ordnung etabliert, die Elemente verankert, ihnen Gewicht gibt.

Anordnungen, Konfigurationen, Situationen: das Rechteck als Basis des Storyboards, in dem Szenen aus einem Drehbuch in eine visuelle Form gebracht werden. In Kombination mit den runden Ecken heisst das: ein Storyboard ‚fürs TV’ – wir könnten ketzerisch sagen: ohne Ecken und Kanten.1 Storyboard bedeutet Prozess, work in progress. Eine Geschichte beginnt visuell zu werden, wird in Formen, Perspektiven, Einstellungsgrößen übersetzt. Dass das gezeigte Standbild Teil einer Abfolge ist, zeigt sich nicht nur im größeren Zusammenhang, sondern auch in den Details: in der Nummer, die anzeigt, dass dem hier gemachten Punkt weitere folgen werden. Prämissen, Argumente, Verdichtungen. Oder im Sternchen, das, wie bei einer Fußnote, auf ein ‚anderes’ verweist und signalisiert, dass die Story hier noch nicht zu einem Ende kommt. Wir haben es demnach nicht einfach mit drei Wörtern, einer Zahl und einem Sternchen in einem Viereck zu tun, sondern mit Bausteinen, die Teil einer Erzählung sind – vielmehr: die eine Erzählung sind. Wir befinden uns, wie auch die Spuren von anderem Text im Bildhintergrund erahnen lassen, in einem Neben-, Mit- und Durcheinander. Am unteren Bildrand drängt bereits der nächste Möglichkeits- und Visualisierungsraum ins Bild, der dieser Geschichte weitere Aspekte hinzufügen, den Gesamtzusammenhang verändern wird. Ein neues Bild in einer Bilderreihe, die, in Bewegung gesetzt, gemeinsam einen Film ausmachen.

2.

Über „Song of Ceylon“ von Basil Wright (Harun Farocki, 1975)

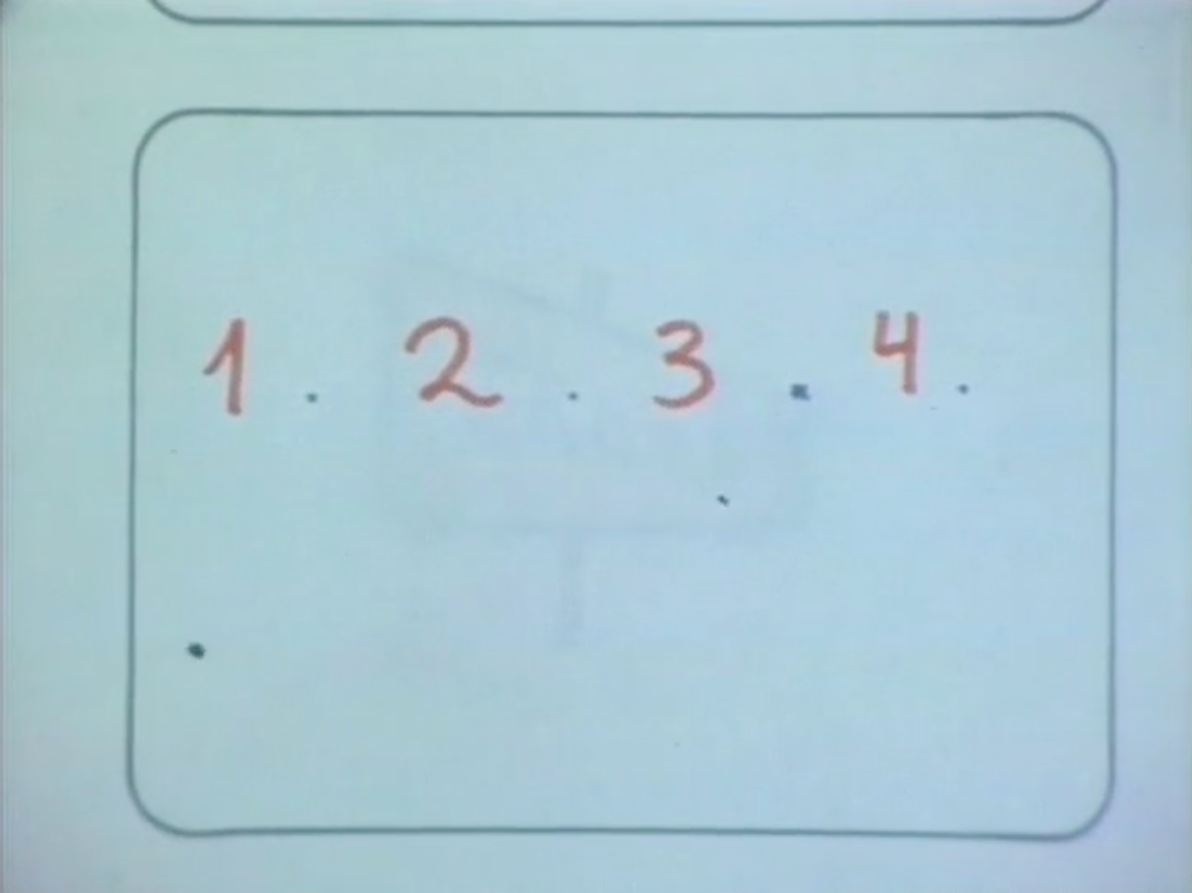

1 bis 4: horizontal angeordnete Zahlen, 1er-Reihe, dazwischen Punkte. Damit zugleich eine Aufzählung: erstens bis viertens. Gleicher Aufbau, gleiche Ordnung, wieder Filzstift, diesmal aber dünner und auf einem Hintergrund, der deutlich blauer erscheint. Darin erneut Spuren: die Reste einer Zeichnung – ein Schild, eine Tafel. 1 bis 4: das sind die Kapitel von Harun Farockis Über „Song of Ceylon“ von Basil Wright, der 1975 im Rahmen der Sendereihe Telekritik des Westdeutschen Fernsehens (WDF) entsteht. Es ist zugleich die Gliederung von Wrights Film von 1934, die Farocki aufnimmt, analysiert und sich zu eigen macht.2 Der Ansatz Wrights, den Farocki zu Beginn seines Films beschreibt, ist, so wird schnell klar, sein eigener: „Wir geben hier nicht eine Darstellung des Ganzen, wir sprechen über zwei, drei Dinge, die wir wissen“.3 Es sind zwei, drei Dinge, die einen Zweck, eine Ausrichtung haben: „lernen fürs TV“. Das heisst demnach: zwei, drei Dinge lernen fürs Fernsehen – und zwar fürs „Fernsehen sehen und […] Fernsehen machen“. Filmische Verfahren und Erzählweisen sichtbar machen und befragen, was zwei Seiten zugute kommen soll: den Zuschauer*innen und den für die Sender arbeitenden Film- bzw. Fernsehschaffenden. Eine Einladung zum kritischen Sehen, Hilfe zur Selbsthilfe – oder gar Aufklärung?

In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Reihe Telekritik, die von 1972 bis 1978 das Programm des WDF und anderer Sender (selbst)kritisch unter die Lupe nimmt.4 „Man kann dort“, so Farocki 1973 in der Frankfurter Rundschau, „im Fernsehen über das Fernsehen sprechen“.5 Sprechen heisst in diesem Fall: untersuchen, wie Fernsehen heute gemacht wird und zeigen, wie es morgen gemacht werden könnte. Der Grat zwischen konstruktiver Kritik und negativer Polemik ist schmal und gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen – Auseinandersetzungen, zu denen auch Farocki seinen Teil beiträgt. Vor seinem Film von 1975 produziert er mit Der Ärger mit den Bildern (1973) und Die Arbeit mit Bildern (1974) zwei scharfsinnige, aber durchaus streitbare Beiträge für Telekritik, die sich in erster Linie gegen das Fernsehformat ‚Feature’, „eine bestimmte Art, Bild- und Toninformationen zu verwursten“, richten.6 Ein weiterer, nicht minder polemischer Film, Moderatoren im Fernsehen (1973) – im Off-Kommentar heisst es an einer Stelle über einen der besagten WDF-Moderatoren: „dieser unglückliche, hässliche Mensch“ –, wird zwar produziert, aber nie ausgestrahlt. Dass viele der Telekritik-Filme „in der Negativität stecken [bleiben]“, thematisiert ein von der verantwortlichen Redakteurin Angelika Wittlich verfasstes WDR-internes Dokument vom 23. Juni 1974.7 Das soll sich, wie Wittlich weiter darlegt, im Rahmen von „Telekritik 1975“ ändern.8 Die zu produzierenden Sendungen haben zum Ziel, im Sinne einer positiven Kritik aufzuzeigen, wie dokumentarisch auch gearbeitet werden könnte – respektive kann. Ausgehend von positiven Beispielen aus dem hauseigenen (Film-)Archiv sollen so „Kriterien für gute dokumentarische Arbeit“ entwickelt werden, die es den Zuschauer*innen ermöglichen, „die gängigen Fernseh-Produktionen [zu] kritisieren“.9

3.

Über „Song of Ceylon“ von Basil Wright (Harun Farocki, 1975)

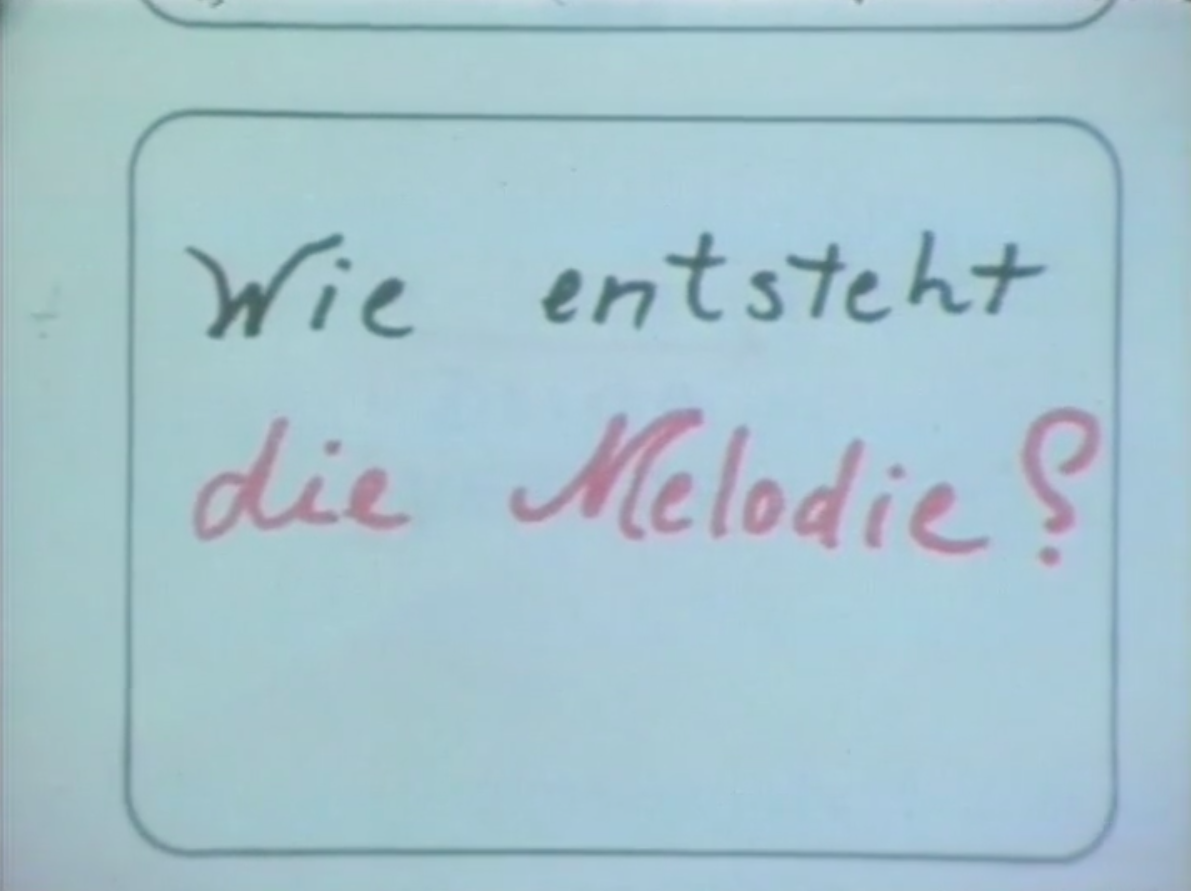

Wie entsteht die Melodie? Das heisst, wie entsteht die (horizontale) Abfolge, die Erzählung, der sinnstiftende Zusammenhang? In Über „Song of Ceylon“ von Basil Wright entwickelt Harun Farocki, wie bereits in den beiden Telekritik-Filmen von 1973/74, eine Theorie der dokumentarischen Bildproduktion. Dokumentarisches Arbeiten muss demnach in Anlehnung an Wrights Film, der als Song gerahmt ist, heißen, „die Melodie im Material zu finden, nicht umgekehrt, das Material nach einer Musik zum Tanzen zu bringen“. Anstatt die Wirklichkeit mit stereotypen Bildern und „Ideenmontagen“ zuzudecken, müssen neue dokumentarische Bilder gefunden werden, die etwas (so) noch nicht Bekanntes zum Vorschein bringen.10 Der Fokus muss auf der Suche nach Bildern liegen – auf „geduldige[m] Beobachten“ –, bevor diese Bilder miteinander in Verbindung gesetzt werden, ein Zusammenhang konstruiert wird. Den Bildern ihren Platz lassen. Diesem Grundsatz bleibt auch Farocki treu, wenn er in seinem Film – und auch in seinen anderen Telekritik-Beiträgen – die Bilder und Töne aus den behandelten Filmen und Fernsehsendungen nicht mit seinem Kommentar mischt: „In meinem Film gibt es […] die kleinen Zeichnungen als Zwischentitel, die habe ich – von einer Grafikerin übrigens – hinkritzeln lassen. Auf ihnen liegt der Kommentar, die Filmbilder selbst werden nicht von einem Kommentar begleitet. Damit werden sie weniger eingeebnet als üblich“.11

Die Argumentation entwickelt sich demnach im Zusammenspiel der Zwischentitel und Zeichnungen mit den Ausschnitten aus Song of Ceylon. Farocki lässt diese für sich arbeiten, wiederholt sie, rekontextualisiert sie, gibt Lektüreanweisungen, in dem er schematisiert, hervorhebt und unterstreicht.12 Es ist eine Methode, die einen neuen Blick entstehen lässt, neue Aspekte sichtbar macht, ohne Wrights Film ‚übers Maul zu fahren’. Farockis ‚Melodie’ ist demnach geprägt von Abstraktion, Übersetzung und Verdichtung – Aspekte, die zugleich nicht von einer gewissen ‚Spielart’ zu trennen sind. Die von Hand gefertigten Zwischentitel und Zeichnungen etablieren eine spezifische Ästhetik, die – wie auch der selbst eingesprochene Kommentar – Subversion bedeutet: „Das Fernsehen war immer so hochoffiziell, und da war es eine wunderbare Aufstandsgeste, mal was selber zu kritzeln. Die Leute in der Mischung waren auch empört, dass ein Dilettant wie ich da spricht und nicht ein alerter Profi. Dieser Verstoß gegen diesen Tonfall, das war die Sache“.13 So klein die Zwischentitel und Zeichnungen im ersten Moment erscheinen mögen, sie sind es, die haften bleiben, ja eine beinahe poetische Qualität entwickeln und eine Vielfalt an semantischen Verschiebungen verursachen. Was steckt in diesen Bildern, was leisten sie, was übertragen sie? Im Folgenden will ich weniger Farockis Telekritik-Film von 1975 analysieren, als zwei, drei Verknüpfungen herstellen: Verbindungen in die Vergangenheit, in die Jahre 1967, 1968 oder 1969 in Berlin, Paris und anderswo, wo das ‚Händische’ in politischen Filmen – und darüber hinaus – eine Blüte zu erleben scheint. Es geht mir dabei weniger um Kausalitäten, als um Formen der Verwandtschaft und Zeitgenossenschaft. Ich versuche, ein paar Spuren einer Ästhetik freizulegen – vielleicht so, wie es sich den flüchtigen Überbleibseln im Hintergrund der Tafeln aus Über „Song of Ceylon“ von Basil Wright annähern lässt. Das Resultat einer solchen Suche bleibt zwangsläufig unscharf, kann aber einen veränderten, idealerweise bereicherten und bereichernden Blick ermöglichen.

4.

Über „Song of Ceylon“ von Basil Wright (Harun Farocki, 1975)

Schnitt, Aufnahmeleitung, Produktionsleitung. Funktion – rot, Vor- und Nachname – schwarz. Gemeinsam füllen die handgeschriebenen Worte zum Schluss von Über „Song of Ceylon“ von Basil Wright das Bild im Bild aus, machen sichtbar, wer hier unter anderem mitgearbeitet, mitgedacht, mitdiskutiert hat. Die letzte Einstellung des Films macht damit eine erste, wir könnten sagen basale Funktion der handfertigten Titel sichtbar, die einen ökonomischen Subtext ins Spiel bringt. Handgeschriebene Tafeln als kostengünstige und mit überschaubarem Aufwand zu drehende Variante des Vor- und Abspanns. Zu sehen etwa in Wochenschau I: Requiem für eine Firma (Gruppe Wochenschau, 1969), einem Film, der an der DFFB im Rahmen der Auseinandersetzungen nach der Besetzung der Hochschule vom 27. bis 29. Mai 1968 entsteht.14 Hier ist es, wie später auch in Zwischen zwei Kriegen (Harun Farocki, 1978), nicht Papier, auf dem der Filmtitel und die Namen der Beteiligten zum Stehen kommen, sondern eine Wandtafel, eine genuin ephemere Oberfläche, gemacht zum kontinuierlichen Beschreiben und Überschreiben. Wobei: In Requiem für eine Firma ist die Wandtafel nicht nur pragmatisches Mittel zum Zweck, sie nimmt auch auf, was in den Auseinandersetzungen an der DFFB unter anderem zur Debatte steht: das ‚Schulische’, das Festhalten an gewissen pädagogischen Normen und Hierarchien, die eine Gruppe von Studierenden – sie haben ihren Mao gelesen – radikal in Frage stellen. Zugleich ist die Wandtafel nicht nur schulisch besetzt, sie ist um 1967/68 auch ein Werkzeug im ideologiekritischen Kampf innerhalb der Institutionen, etwa im Rahmen von Teach-ins oder selbstorganisierten Vorlesungen.

Ökonomisches, Politisches, Ästhetisches: All das ist demnach kaum zu trennen, ein Bild lässt sich nur schwer auf einen Aspekt ‚festnageln’. Handgeschriebene Zwischentitel sind kaum je nur Mittel zum Zweck, vielmehr bringen sie eine Haltung und Ästhetik ins Spiel – insbesondere im Kontext der späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre. Das Handgeschriebene ist in jenen Jahren auf den Transparenten und Plakaten der Studentenbewegung und der Außerparlamentarischen Opposition, an Hochschulen, in Wohngemeinschaften, aber auch auf städtischen Hauswänden allgegenwärtig. Es ist eine Ästhetik, die auch in einschlägigen Zeitschriften wie Agit 883, Fuzzy oder später Pflasterstrand zu finden ist – oder in den Publikationen des stark auf Druckerzeugnisse ausgerichteten Operaismo in Italien, der auch in der BRD politisch und ästhetisch seine Spuren hinterlässt.15 Handgeschriebene Zwischentitel bedeuten um 1968 demnach unter anderem eine Übersetzung der diversen Aktivismen von der Straße, Universität und Fabrik in den Film. Sie importieren und etablieren eine alternative bis militant-revolutionäre Ästhetik, die mit Gegen- und Subkulturen verknüpft ist. Damit stehen die Tafeln auch in Verbindung zu anderen Filmen, etwa den im Kontext des Mai 1968 in Paris entstandenen Cinétracts, den anonym veröffentlichen 16-mm-‚Flugblattfilmen’ von Jean-Luc Godard, Chris Marker und anderen, die für ein Denken und Argumentieren in Bildern stehen.16 Argumentation, Agitation, Hervorhebung, Verdichtung, aber auch Strukturierung und Überleitung: Das sind demnach weitere Funktionen der handgeschriebenen Zwischentitel, im Einsatz zum Beispiel in Thomas Giefers an der DFFB entstandenem Terror auch im Westen (1968), der beim Vietnamkongress des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds an der Technischen Universität Berlin im Februar 1968 einsetzt. Die Tafeln zeichnen hier eine historische Entwicklung nach – erstens, dann zweitens, dann drittens –, theoretisieren aber zugleich auch die Medienlogik von Protest und geschürter (Gegen-)Gewalt, die am 11. April 1968 im Attentat auf Rudi Dutschke mündet, in einer Kausalitätskette (aus erstens folgt zweitens folgt drittens).

Damit wird eine weitere Funktion der handgeschriebenen Zwischentitel sichtbar: Tafeln als Mittel der Analyse und Visualisierung. Ordnen, zusammenfassen, Zusammenhänge visualisieren, Evidenz hervorbringen, mehrere Bilder auf ein Bild herunterbrechen. Ein weiterer DFFB-Film zeigt das besonders gut: Brecht die Macht der Manipulateure (Helke Sander, 1968), der nach der Zäsur des Todes von Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 einsetzt und mit den vom Dutschke-Attentat ausgelösten Osterunruhen endet. Der Film, an dem Skip Norman, Uli Knaudt, Harun Farocki „und noch andere aus dem antiautoritären Lager“ beteiligt sind, wie es zu Beginn des Films heisst, analysiert den Zusammenhang von wirtschaftlicher Macht, politischer Macht und Medien am Beispiel des Axel Springer Verlags.17 Ganz im Gestus der Zeit wollen Sander und ihre Mitstreiter*innen nicht in erster Linie dokumentieren, sondern „mit dem Film agieren und agitieren“. Zentrale Aufgabe ist es dabei, so Sander in einer ikonischen Sequenz des Films, in der sie, Farocki und Knaudt dunkle Sonnenbrillen tragend und rauchend ihre Gedanken zum Verhältnis von Politik und Film vortragen, während Norman aus dem Off spricht, eine den „politischen Einsichten adäquate Ästhetik [zu] entwickeln“. Es gilt „Bilder [zu] finden, die nicht schon die Ideologie der Herrschenden reproduzieren“. Der Film von 1967/68 ist damit also auch ein Labor für das Entwickeln von neuen Formen des politischen Filmemachens beziehungsweise des filmisch-politischen Handelns.

Zentraler Bestandteil der von Sander, Farocki, Knaudt, Norman und anderen entworfenen Ästhetik sind die von Hand geschriebenen Tafeln, die den Film – untermalt von der Melodie der Internationale – eröffnen. Wir sehen Farocki, der zuerst den Filmtitel und die Credits, dann eine Art Diagramm des filmischen Vorhabens mit weißer Kreide auf einen asphaltierten Untergrund schreibt. Die Straße wird hier zu einer Wandtafel, zum Ort der theoretisch-politischen Auseinandersetzung abseits der ‚reformistischen’ bis ‚reaktionären’ Institutionen. Dementsprechend treten die Zwischentitel nicht mehr als ‚objektivierte’, abstrahierte Information auf, sondern als das Resultat einer von den Körpern der Filmemacher*innen ausgehenden Aktion. Die Tafeln von Brecht die Macht der Manipulateure etablieren damit eine Ästhetik, die zugleich eine Politik ist, die sowohl analysiert, verbildlicht und Zusammenhänge aufzeigt, wie auch transformiert, einen Standpunkt hervorbringt, zum Handeln aufruft: ein Denken in Tafeln, ein Denken in Bildern.18 Jean-Luc Godard, mit dem die Idee des ‚denkenden Films’ insbesondere verbunden ist, ist es denn auch, der als zentraler Bezugs- und Verwandtschaftspunkt im hier aufgespannten Netz aus Referenzen dienen kann.19 Zu nennen sind insbesondere jene von maoistischem Furor geprägten Filme, die Godard zwischen 1968 und 1973 unter dem Namen Groupe Dziga Vertov – meist gemeinsam mit Jean-Pierre Gorin – produziert. Zum einen sind Filme wie British Sounds (1969) oder Lotte in Italia (1971) – übrigens beides Fernsehproduktionen, die von den jeweiligen Sendeanstalten abgelehnt und daher anderweitig fertiggestellt und vertrieben werden – in ihrer Auseinandersetzung mit marxistisch-revolutionär-studentischem Aktivismus rein vom ‚Inhalt’ her voll von Handschriftlichem. Immer wieder sind hier schreibende Hände und an Wandtafeln stehende oder sich mit farbigen Filzstiften über Transparente beugende Protagonist*innen zu sehen.

Zum anderen treten die von den Aktivist*innen auf Papier und Stoff gebrachten Wörter aber auch ins Bild. Exzessiv kommen handgeschriebene Zwischentitel und Skizzen zum Einsatz, als Auf- und Abspann, als Parole, als Verdichtung, als Bruch mit der filmischen Illusion, vor allem aber auch als Mittel zur (selbstkritischen) Analyse. Besonders prominent geschieht das in Le Vent d’Est (1970), dem wohl bekanntesten Film aus dem Produktionszusammenhang Godard/Gorin, der unter anderem die Thesen aus „Que faire?“ aufnimmt, in eine filmische Form übersetzt, weiterdenkt. Hier werden auf den Tafeln ganze Argumentationslinien und Theorien entwickelt, umgedreht und wieder verworfen. Die Zwischentitel und -grafiken dienen der Analyse und Agitation, ganz im Sinne eines anderen zentralen politischen Films jener Jahre, La Hora de los Hornos (Fernando Solanas & Octavio Getino, 1968). Zugleich stehen sie im Dienst einer maoistisch geschulten (Selbst-)Kritik, die nicht davor zurückschreckt, das im Lauf des Films Entwickelte radikal über den Haufen zu werfen: der Filzstift streicht durch, übermalt, macht Herleitungen und Schlussfolgerungen durch handschriftliche Interventionen zunichte. Die von den Tafeln übertragene Militanz ist dabei vor allem auch eine Pädagogik.20 Die Ästhetik der Handschrift schlägt, erneut ganz im Sinne der Zeit, eine Brücke zwischen dem Denken (Universität) und der Aktion (Straße und Fabrik).

5.

Über „Song of Ceylon“ von Basil Wright (Harun Farocki, 1975)

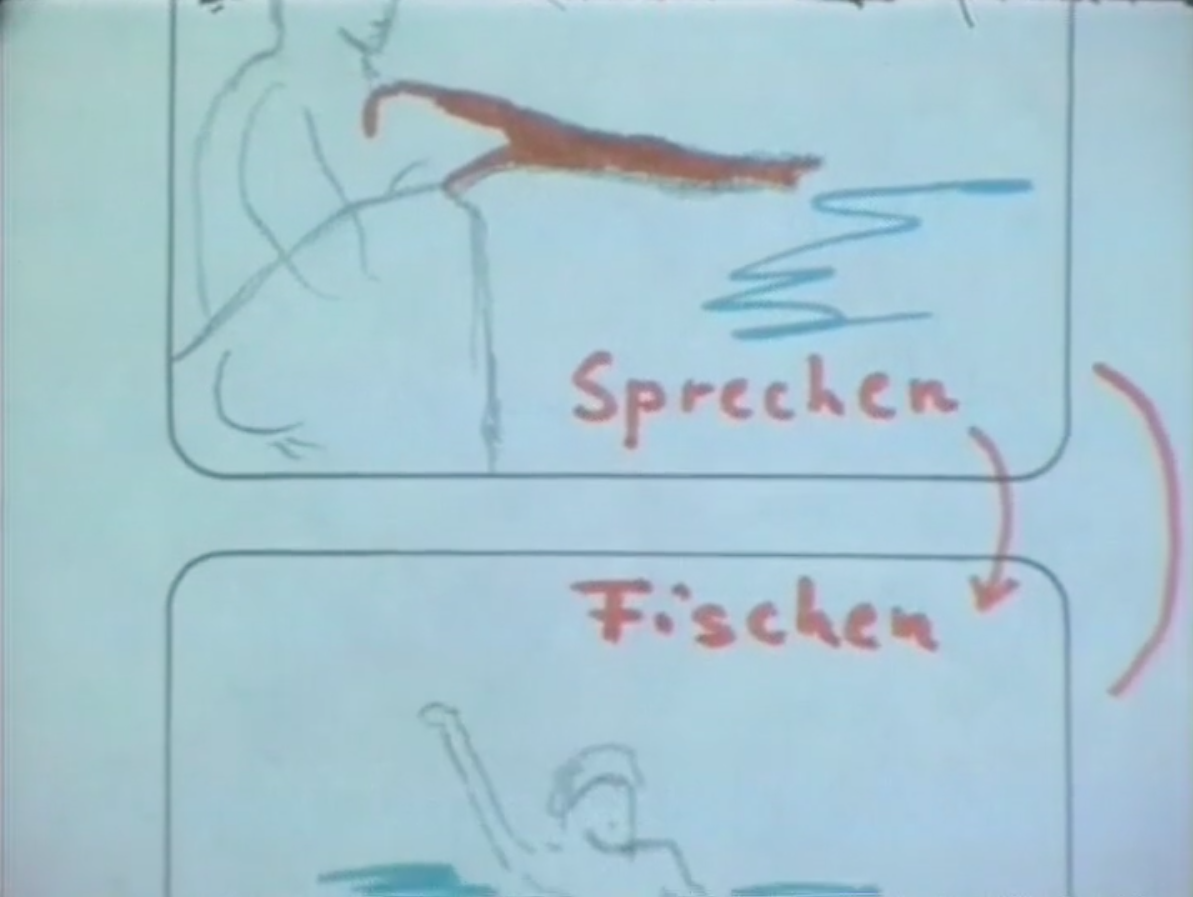

1975: 1967/68 ist weit weg, viel weiter, als es die wenigen Jahre, die in der Zwischenzeit vergangen sind, glauben lassen würden. Und doch halten sich einige der Mittel und Ästhetiken jener bewegten Zeit. Es haben sich filmische Erzähl- und Darstellungsweisen entwickelt, die bleiben. Zudem: Alles ist noch nicht verloren. Aus den großen Gesten sind kleinere geworden, die sich stärker ‚ins System’ einfügen und nicht mehr lauthals ‚Opposition’ schreien, möglicherweise aber weiterhin kleine Oppositionen sind und trotz allem – so zumindest die Hoffnung – einen Unterschied machen. Im letzten Drittel von Über „Song of Ceylon“ von Basil Wright analysiert Harun Farocki eine längere Sequenz aus Wrights Film. Er zeigt auf, wie Bewegungen aus einzelnen Einstellungen verknüpft werden, wie dadurch Bedeutung entsteht, ein Zusammenhang, eine Melodie. Ein Mann, der am Ufer sitzt und spricht, einer, der im Wasser steht und fischt und ein dritter, der Wäsche schlägt. Ihre Tätigkeiten gehen ineinander über, wie Farocki durch Wiederholung und Storyboard-Skizzen zeigt. Zuerst sehen wir die Einstellungen isoliert, dann macht ein Schwenk explizit, was bisher nur zu erahnen war: Von einem Kästchen gleiten wir zum nächsten, den Übergang von „Sprechen“ zu „Fischen“ zeigt ein Pfeil an. Der Pfeil bedeutet auch hier nicht Kausalität, sondern einen filmisch hergestellten Zusammenhang, eine Relation. Dokumentarfilmische Bedeutungsproduktion durch die sorgfältige Anordnung von Material in der Montage.

Ein solcher Zusammenhang – eine Reihe von Fäden, in mühsamer Kleinarbeit zu einem lockeren Geflecht verwoben – besteht zwischen den erwähnten Filmen und Farockis Über „Song of Ceylon“ von Basil Wright. Wir finden hier – und in den Telekritik-Folgen von 1973/74 – dieselben Elemente wieder, die Farocki in den bewegten Jahren um 1967/68 gemeinsam mit anderen und in Auseinandersetzung mit nochmals anderen entwickelt. Die Tafeln dienen in Farockis Filmen für Telekritik als Auf- und Abspann, als Mittel der Strukturierung, Argumentation und Hervorhebung, vor allem aber auch als Analyseinstrument. Das Handschriftliche, das ‚Dilettantische’ verbindet sich mit dem Analytischen – eine Kombination, die bei Farocki 1968, 1973 oder 1975 auftaucht, aber auch darüber hinaus eine wichtige Rolle spielt. Was Harun Farocki retrospektiv als „wunderbare Aufstandsgeste“ gegen die Normen der Fernsehästhetik beschreibt, als kleinen, aber harmlosen Bruch mit Konventionen, lässt sich demnach nicht nur in einen historischen Kontext einordnen, sondern auch mit früheren filmisch-politischen Arbeitszusammenhängen des Filmemachers an der DFFB und darüber hinaus verbinden. Die Tafeln und ihre Ästhetik knüpfen an Farockis Arbeiten aus der Studienzeit sowie an Formen des politischen Filmemachens um 1968 an. Der subversive Akt scheint damit, wie klein er auch sein mag, trotz allem auch mit der ‚großen Revolution’ von damals in Verbindung zu stehen. Während die Handschrift in Brecht die Macht der Manipulateure oder Le Vent d’Est ‚Opposition gegen das System’ sagt, ist sie in Farockis Film von 1975 zu allererst Opposition gegen die (ästhetische) Enge des ‚TV’. Trotzdem übertragen die Zwischentitel auch hier eine Kritik. Die Angriffe der Filmstudent*innen auf die DFFB im Mai 1968 und Farockis Kritik an den institutionellen Zwängen, Machtstrukturen und prekären Arbeitsbedingungen beim WDR sind, so scheint mir, nicht so weit voneinander entfernt, wie es zuerst den Anschein machen könnte. Farockis Auseinandersetzung mit dem WDR von 1975, explizit geäußert im erwähnten Filmkritik-Artikel „Notwendige Abwechslung und Vielfalt“, ist nicht strikt von der ‚Systemkritik’ von 1968 und deren Ästhetik zu trennen. Die beiden Kritiken gehen aber auch nicht ineinander auf, dafür hat sich der historische Kontext, die politische Landschaft (insbesondere innerhalb der bundesdeutschen Linken) und die Position Farockis, der nicht mehr Student ist und sich beim WDR irgendwo zwischen Insider und Outsider bewegt, zu stark gewandelt. Immer noch geht es aber um das Ausloten von Grenzen, die Suche nach Zwischenräumen, Freiräumen, wo filmische Arbeit mit künstlerischem und politischem Anspruch gemacht werden kann – jenen Brückenschlag, den Farocki in Brecht die Macht der Manipulateure skizziert. In der „wunderbare[n] Aufstandsgeste“ der von Hand gekritzelten Zwischentitel und Zeichnungen steckt somit also möglicherweise noch immer die Suche nach einer – wenn auch ganz kleinen – ‚Ästhetik des Widerstands’.

1 Vgl. Harun Farocki in From Sketch: Harun Farocki (Zentrale Intelligenz Agentur, 2010). Demnach handelt es sich bei den Kästchen aller Wahrscheinlichkeit nach um Ausschnitte aus Storyboard-Vordrucken des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Danke an Volker Pantenburg für den Filmhinweis. 1

2 Zum Produktions- und Distributionskontext von Song of Ceylon, der unter der Leitung John Griersons als Auftragsfilm für das Ceylon Tea Propaganda Board entsteht, vgl. Colonial Film, „Song of Ceylon“, 2010, http://www.colonialfilm.org.uk/node/486/, Zugriff am 18. Dezember 2022. 2

3 Wie Nora Alter bemerkt, bezieht sich diese Formulierung vermutlich auf Deux ou trois choses que je sais d’elle (Jean-Luc Godard, 1967). Nora M. Alter: „An Elephant in the Room: Farocki’s Take on Song of Ceylon“, in: Rosa Mercedes 04 (2022), /en/2022/05/13/an-elephant-in-the-room-farockis-take-on-song-of-ceylon/, Zugriff am 16. November 2022. Vgl. auch Nora M. Alter: „Two or Three Things I Know about Harun Farocki“, in: October 151 (2015), S. 151–158. 3

4 Telekritik ist damit Teil einer Reihe von selbstkritischen Initiativen beim WDR zu Beginn der 1970er-Jahre. Vgl. Volker Pantenburg: „TV essay Dossier, I: The case of Westdeutscher Rundfunk (WDR)“, in: Critical Studies in Television 14/1 (2019), S. 106–138, hier: S. 113ff. Allgemein scheint die (in der Regel kritische) Auseinandersetzung mit sogenannten ‚Massenmedien’ in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren in der BRD eine wichtige Rolle zu spielen, sicherlich unter anderem beeinflusst von den intensiven Debatten um die ‚Springerpresse’ innerhalb der Linken um 1967/68. Vgl. dazu die an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) entstandenen Filme Brecht die Macht der Manipulateure (Helke Sander, 1967/68), Ihre Zeitungen (Harun Farocki, 1968) oder Kennen Sie Fernsehen? (Malte Ludin, 1973). 4

5 Harun Farocki: „Drückebergerei vor der Wirklichkeit“, in: ders.: Meine Nächte mit den Linken. Texte 1964–1975, hg. von Volker Pantenburg, Berlin/Köln 2018, S. 132–139, hier: S. 132. 5

6 Ebd. Vgl. auch Michael Baute: „Die Arbeit mit Bildern“, 2008, https://www.kunst-der-vermittlung.de/dossiers/bildforschung-farocki/die-arbeit-mit-den-bildern/, Zugriff am 15. Dezember 2022]. 6

7 Wittlich in Pantenburg 2019, S. 129–131, hier: S. 129. 7

8 Ebd. 8

9 Ebd., S. 130. 9

10 Vgl. dazu auch den autobiografischen Text „Notwendige Abwechslung und Vielfalt“, in dem Farocki seine Tätigkeit als ‚freier Mitarbeiter’ bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in den 1960er- und 1970er-Jahren analysiert. Harun Farocki: „Notwendige Abwechslung und Vielfalt“, in: ders.: Meine Nächte mit den Linken. Texte 1964–1975, hg. von Volker Pantenburg, Berlin/Köln 2018, S. 216–226. Vgl. auch Farockis Entwurf für eine Institution der dokumentarischen Bildproduktion und -distribution unter dem Titel „Was getan werden soll“, in dem es heisst: „Was man Dokumentation nennt, das zeigt die Welt so, als wäre sie bekannt […]. Es müssen aber Bilder gemacht werden, mit denen schon jetzt die fremde Welt entdeckt wird und die Gegenwart Geschichte wird“. Harun Farocki: Was getan werden soll, Berlin 2016, S. 5. 10

11 Harun Farocki im Gespräch mit Michael Baute und Stefan Pethke im Rahmen der Veranstaltung Filmvermittlung im Kino im Kino Arsenal in Berlin am 10. Oktober 2008. Danke an Volker Pantenburg für die Bereitstellung des Zitats. 11

12 Vgl. Michael Baute: „Telekritik: Über Song of Ceylon von Basil Wright“, 2008, https://www.kunst-der-vermittlung.de/dossiers/bildforschung-farocki/filmbeschreibung-telekritik-ueber-song-of-ceylon-von-basil-wright/, Zugriff am 14. Dezember 2022. 12

13 Harun Farocki im Gespräch mit Michael Baute und Stefan Pethke, Kino Arsenal, 10. Oktober 2008. 13

14 Produziert unter der Leitung von Klaus Wildenhahn. Die DFFB-Besetzung vom Mai 1968 hatte Hausverbote und später die Relegation von achtzehn Studierenden, darunter Harun Farocki, zur Folge. Vgl. Fabian Tietke: „Dies- und jenseits der Bilder – Film und Politik an der dffb 1966-1995“, 2015, URL: https://dffb-archiv.de/editorial/dies-jenseits-bilder-film-politik-dffb-1966-1995, Zugriff am 18.12.2022. 14

15 Vgl. weiterführend Steven Wright: The Weight of the Printed Word: Text, Context and Militancy in Operaismo, Leiden 2021 sowie Emanuele De Donno & Amedeo Martegani (Hg.): Yes Yes Yes – Revolutionary Press In Italy 1966–1977, Mailand/Rom 2019. Zu Verbindungen zwischen Operaismus und visueller Kunstproduktion vgl. Jacopo Galimberti: Images of Class. Operaismo, Autonomia and the Visual Arts (1962–1988), Brooklyn/London 2022. 15

16 Vgl. Ute Holl & Peter Ott: „Historiografien des Kinos: ciné-tracts und film-tracts im Pariser Mai“, in: Petra Lange-Berndt & Isabelle Lindermann (Hg.): Dreizehn Beiträge zu 1968: Von künstlerischen Praktiken und vertrackten Utopien, Bielefeld 2022, S. 165–192. 16

17 Vgl. Madeleine Bernstorff, „Feminismen an der dffb 1966–85“, 2015, https://dffb-archiv.de/editorial/feminismen-dffb-1966-85, Zugriff am 14. Dezember 2022. Die Fertigstellung des Films lässt sich demnach vermutlich auf den Zeitraum zwischen dem 11. April 1968 und der DFFB-Besetzung ab dem 27. Mai 1968 datieren. Zur Produktionsgeschichte des Films vgl. Helke Sander: „Brecht die Macht der Manipulateure“, 2003, https://www.helke-sander.de/filme/brecht-die-macht-der-manipulateure/, Zugriff am 18. Dezember 2022. Dort ist von einer „Premiere im Frühjahr 1968 in der FU Berlin“ die Rede. 17

18 Vgl. Volker Pantenburg: Film als Theorie. Bildforschung bei Harun Farocki und Jean-Luc Godard, Bielefeld 2006, S. 29ff. Das Verfahren findet sich später auch in Erzählen (Ingemo Engström & Harun Farocki, 1975) oder Zwischen zwei Kriegen wieder. Vgl. auch Tom Holert: „Tabular Images. On The Division of all Days (1970) and Something Self Explanatory (15x) (1971)“, in: Antje Ehmann & Kodwo Eshun (Hg.): Harun Farocki. Against What? Against Whom?, Köln 2009, S. 75–92. 18

19 Farocki und Godard bespielen in den Jahren um 1968, wenn auch in unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlich positioniert, einen gemeinsamen ästhetischen und politischen Raum. Es existieren eine Reihe von gemeinsamen Bezugspunkten, unter anderem Vertov und Brecht, viele methodische Überschneidungen, aber auch explizite Bezüge – zumindest in die eine Richtung. So bezieht sich Farocki mit „Was getan werden soll“ auf Godards „Que faire?“. Vgl. Jean-Luc Godard: „What Is to Be Done? “, in: Scott MacKenzie (Hg.): Film Manifestos and Global Cinema Cultures, Berkeley/Los Angeles/London 2014, S. 169–170. Vgl. weiterführend Pantenburg 2006 sowie Harun Farocki & Kaja Silverman: Von Godard sprechen, hg. von Doreen Mende, Berlin/Köln 2017. 19

20 Vgl. Serge Daney: „Der Therrorisierte. Godard‘sche Pädagogik“, in: ders.:Von der Welt ins Bild. Augenzeugenberichte eines Cinephilen, hg. von Christa Blümlinger, Berlin 2000, S. 85–93. 20

30.01.2023 — Rosa Mercedes / 06