Von Dingen und Bildern: Harun Farockis „Stilleben“

Kunst und Globalisierung

Für die documenta X (1997) nahm die Kuratorin Catherine David den Übergang zum 21. Jahrhundert zum Anlass, das politische Vermögen der Kunst der 1960er und 1970er Jahre neu zu untersuchen. Als „Retro-Perspektive“ sollte die Ausstellung einen „kritischen Blick auf die Geschichte“ und „die jüngste Nachkriegsvergangenheit […] werfen“, aber auch „auf das, was davon die Kultur und die zeitgenössische Kunst umtreibt.“1 Davids Interesse richtete sich dabei vor allem auf die künstlerische Beschäftigung mit der voranschreitenden Globalisierung, die sie zu den Schlüssel-Dispositiven der Gegenwart zählte. Globalisierung sollte in der Ausstellung gleich auf doppelte Weise vertreten sein: als Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung und als Beweggrund, das kuratorische und kunsthistorische Instrumentarium auf einen neuen globalen Blick hin zu reformieren. Denn das erklärte Ziel der Ausstellung war, innerhalb der Kunst und auch der documenta-Geschichte den tradierten Fokus auf europäische und nordamerikanische Kunst durch einen globalen Weitblick zu ersetzen und auf diese Weise im selben Zug ein Exempel für das kommende Jahrhundert Ausstellungspraxis zu statuieren.2 Zu den eingeladenen Künstler*innen der documenta X gehörte Harun Farocki, der sich mit Filmen wie Nicht löschbares Feuer (1969) oder Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (1988) vor allem als politischer Filmemacher einen Namen gemacht hatte.3 Mit Filmstills aus Videogramme einer Revolution (1992), dem gemeinsam mit Andrej Ujica gedrehten Film über die 1989er Revolution in Rumänien, war er in Politics/Poetics, der Begleitpublikation der Ausstellung, vertreten, die als „politischer Kontext für die Interpretation von künstlerischer Tätigkeit am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts“ fungierte.4 Kategorisiert war der Film im Kapitel Information, das sich mit Bildern aus Jean-Luc Godards Allemagne Neuf Zéro (1990) über den Zusammenbruch der DDR, der Tiananmen-Platz-Proteste von 1989 sowie Auszügen aus Texten des Filmkritikers Serge Daney und des Philosophen Paul Virilio dem Verhältnis von politischen Ereignissen und ihrer medialen Vermittlung widmete.5 Videogramme einer Revolution stand in diesem Zusammenhang exemplarisch für einen kritischen Blick auf die mediale Verankerung von Politik und den Übergang vom Kalten Krieg in eine „neue Ära der ‚heißen Kriege‘ (Günter Grass)“,6 die für Davids kuratorisches Programm den Umschlagspunkt in eine „neue globale Unordnung“7 markierte.

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Der Film Stilleben (1997), Harun Farockis offizieller Beitrag zur documenta X, war hingegen nicht im Katalog vertreten, hat im Kontext der Ausstellung verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit erfahren und nimmt auch in der historischen Forschung zu der Ausstellung, die heute als zentrales Vorläufermodell einer global ausgerichteten kuratorischen Praxis gilt, keine signifikante Stellung ein.8 Ein Grund dafür mag sein, dass der Film sich nicht mit konkreten politischen Konflikten auseinandersetzt und darum auch nicht unter dem Prädikat ‚politisch‘ eingeordnet wurde. Gegenstand sind Stillleben; in insgesamt acht Sequenzen zeigt der Film alternierend niederländische Stillleben des 16. und 17. Jahrhunderts, aufgenommen in traditionsreichen Museen wie dem Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, dem Mauritshuis in Den Haag, der Uppsala universitets konstsamlingar, der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen in Berlin sowie dem Wallraf-Richartz-Museum in Köln, begleitet von einem essayistischen Kommentar, mit Bildern von der Herstellung zeitgenössischer Stillleben für Zwecke der Produktwerbung, von einem Stück Käse bis zur Cartier-Uhr, aufgenommen in Fotostudios in San Francisco, Paris und Düsseldorf.9 Wie viele Filme Farockis widmet sich Stilleben den Mechanismen und dem Machen von Bildern, in erster dem Verhältnis von Dingen und Bildern, von Bildern von Dingen und von Bildern als Dingen. Das filmische Verfahren, so die These, generiert einen Diskurs zu Produktion und Arbeit im 16. und 17. Jahrhundert und der Gegenwart.10 Mit beiden Themen, Produktion und Arbeit, hat sich der Filmemacher immer wieder beschäftigt. Bereits frühe Filme wie Die Teilung aller Tage (1970) und Eine Sache, die sich versteht (15 Mal) (1971) haben die kapitalistische Produktionsweise und ihre Auswirkungen auf Arbeitsverhältnisse ins Zentrum gestellt. Schließlich rückten immer stärker die modernen Arbeitswelten in den Fokus: In Die Schulung (1987), Die Umschulung (1994) und Die Bewerbung (1997), für die Farocki jeweils Lehrgänge für Angestellte und Arbeitsssuchende begleitete, sowie in Vergleich über ein Drittes (2007), dem gemeinsam mit Antje Ehmann gedrehten Eine Einstellung zur Arbeit (2011) und in Ein neues Produkt (2012), die sich etwa mit den Unterschieden der Ziegelproduktion in Burkina Faso, Indien, Frankreich und Deutschland, den unterschiedlichen Arbeitsformen und -weisen auf der Welt sowie der Tätigkeit von Unternehmensberater*innen auseinandersetzen.11 Stilleben markiert deshalb sowohl in Farockis Praxis als auch der documenta-Geschichte eine Hinwendung zu globalen Arbeits- und Produktionsverhältnissen, die der Filmemacher in seiner Beschäftigung mit Bildern, ihren Herstellungsmodi, Wirkungskreisen und Politiken thematisiert. Diese liest er im Rückgriff auf spezifische filmische Techniken, vom essayistischen Kommentar bis zur Montage, gegen den Strich – vergleichbar postkolonialen Theorien und ihren dekonstruierenden Methoden, so die erste These. Stilleben demonstriert auf diese Weise, so die zweite These, dass beide Bildtypen, das niederländische Stillleben und die Werbfotografie des späten 20. Jahrhunderts, als Dispositive im Kontext globaler und (post-)kolonialer Politiken zu verstehen sind und reagierte damit auf den Anspruch der documenta X, mit einem erweiterten Blick das politische Vermögen einer Kunst herauszustellen, die bereit ist, die globalen Verhältnisse in und über die Kunst hinaus kritisch auf ihren Eurozentrismus hin zu befragen.

Bild- und Dingordnungen

Pieter Aertsen, Marktfrau am Gemüsestand, 1567, Gemäldegalerie, Berlin

Pieter Aertsen, Marktfrau am Gemüsestand, 1567, Gemäldegalerie, Berlin

„Geht es um die Dinge selbst, wenigstens in erster Lesart?“

Stilleben beginnt mit einer Einstellung auf Pieter Aertsens Marktfrau am Gemüsestand (1567), einem niederländischen Stillleben, abgefilmt in der Berliner Gemäldegalerie. Beinahe parallel zum Bild setzt ein Off-Kommentar ein: „Das ist ein Vorläufer des Stilllebens, Menschen und Tiere sind auf dem Bild zu sehen, aber den Hauptanteil haben die unbelebten Dinge.“ Daraufhin folgt eine Aufzählung unterschiedlicher wissenschaftlicher Felder und Methoden, die sich das Bild für ihre Forschungszwecke zunutze gemacht haben, von Historiker*innen, die „sich das Bild als Quelle dafür genommen [haben], was es in den Niederlanden des 16. Jahrhunderts zu essen gab“, über Kunsthistoriker*innen, die im Anschluss „schriftliche Quellen herangezogen [haben], um zu erfahren, ob es solche Gurken, solche Trauben, solche Melonen in den Niederlanden des 16. Jahrhunderts tatsächlich auf den Märkten zu kaufen gab“, bis zu Archäolog*innen, die „Komposthaufen und Aborte aus dem 16. Jahrhundert untersucht [haben], um herauszufinden, welche Obst- und Gemüsesorten damals verzehrt wurden“, sowie einem Kunsthistoriker, der „die Ergebnisse dieser Neuzeitarchäologen mit dem Obst und Gemüse in diesem Bild verglichen“ hat. Von diesen unterschiedlichen Betrachtungsweisen ausgehend, stellt sich, so der Kommentar, auch „nach 400 Jahren noch […] die Frage, wie man diese Gegenstände zu verstehen hat. Was hat es damit auf sich, dass die unbelebten Dinge zur Hauptsache der Bilder werden. Geht es um die Dinge selbst, wenigstens in erster Lesart?“ Der Status der Dinge im Bild und über das Bild hinaus ist auch Gegenstand der drei weiteren Sequenzen, die sich mit niederländischen Stillleben des 16. und 17. Jahrhunderts beschäftigen. Bilder und Dinge werden dabei stets in einem rhetorisch diskursiven, fragenden und bisweilen interpretierenden Gestus innerhalb unterschiedlicher Deutungsmodelle verortet, die vom 17. bis ins 20. Jahrhundert reichen und auf die Qualitäten hin untersucht, die sie innerhalb dieser Modelle einnehmen.

Der gleich zu Beginn des Films herausgestellte, dekonstruierende Anspruch, der von einer Differenz zwischen den Dingen und der Bedeutungsvielfalt, die sie annehmen können, ihrem Modus und ihren „Existenzweisen“, wie der Soziologe Bruno Latour es nennt, ausgeht, setzt bei der Ähnlichkeit der Dinge im Bild mit den Dingen, die ihnen vermutlich als Modell dienten, an.12 Der Kommentar hebt die auffällig präzise und realistische Malweise hervor und weist darauf hin, dass zahlreiche Stillleben-Künstler*innen auf eine Camera obscura als Hilfsmittel zurückgriffen, um eine möglichst naturgetreue Abbildung zu erzielen.13 Die Präzision der Darstellung hat deshalb sowohl in der Vergangenheit als auch der Gegenwart dazu beigetragen, den Stillleben einen besonderen Status zu verleihen, der sich zwischen einem historischen Dokument und einem Kunstwerk bewegt. Auch der Kommentar eignet sich diesen Status an. So bemerkt er die unterschiedlichen Reifegrade der Früchte und nimmt diese zum Ausgangspunkt, um auf den florierenden Handel der Niederlande aufmerksam zu machen, der die Verfügbarkeit und außergewöhnliche Konstellation von Früchten erst ermöglichte. Gemeint ist der niederländische Überseehandel, der sich seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert zwischen den Niederlanden und niederländischen Kolonien in Asien und Amerika etabliert und für die Gattung der Stillleben als Motivfundus eine integrale Rolle spielt.14 Die Bedeutung des aufkommenden Handels für die Stillleben wird auch in den Momenten aufgegriffen, in denen der Status der Bilder als Kunstwerke diskutiert wird. Dafür nimmt Farocki erneut Aertsens Marktfrau am Gemüsestand in den Blick, das, so der Kommentar, in der Genealogie der Gattung eine besondere Stellung innehabe. So handle es sich um ein sogenanntes ‚invertiertes Stillleben‘ und deshalb offiziell um einen Vorläufer der Gattung; im Gegensatz zum traditionellen Stillleben sind hier noch Menschen abgebildet, die jedoch, wie der Kommentar beschreibt, von den Dingen in den Hintergrund gerückt werden. Die Präsenz der Menschen im Bild und ihr marginalisierter Standpunkt – klein und weit nach hinten gerückt – ständen paradigmatisch für eine Verschiebung im Bild, bei der die Dinge bereits den Vordergrund beanspruchen und dafür die Menschen in den Hintergrund drängen. Aufgrund dieser prominenten Platzierung sei es nun nicht mehr den menschlichen Akteur*innen, sondern ihnen, den Dingen, vorbehalten, Bedeutung zu generieren.

Pieter Aertsen, Fleischerbude mit Flucht nach Ägypten, 1551, Museum Gustavianum, Uppsala

Pieter Aertsen, Fleischerbude mit Flucht nach Ägypten, 1551, Museum Gustavianum, Uppsala

In Pieter Aertsens Fleischerbude (1551), einem weiteren invertierten Stillleben, zeigt sich, dass es die religiöse Szene ist, die von den Dingen zurückgedrängt wird – die Flucht nach Ägypten. Für Farocki stellt sich deshalb die Frage, so der Kommentar, ob im Zuge dieser Verschiebung den Dingen nicht nur das Vermögen der Bedeutungskonstitution, sondern gleichermaßen auch der religiöse oder gar göttliche Charakter zugesprochen wird, der bis dahin von menschlichen oder zumindest als Subjekte gehandelte Akteur*innen sowie einem Narrativ im Bild eingelöst wurde. Um diese These zu stützen, führt der Film in der zweiten Stillleben-Sequenz in die Prinzipien kompositorischer Mittel und kunsthistorischer Methoden ein. Diese Ausführungen verdeutlichen, dass, je nach dem, in welchem Zustand sie gemalt und wie sie ins Bild gesetzt werden, die Dinge innerhalb der Malerei zu „Chiffren“, so der Kommentar, werden können – und deshalb auch zu Chiffren des Göttlichen. Die kunsthistorische Terminologie spricht in diesem Fall von Allegorien, Darstellungen oder Metaphern, die für etwas Anderes stehen.15 Stillleben können als deren Prototypen und deshalb auch der ikonographischen Analyse gelten, beispielhaft nennt der Filmkommentar den Reifegrad von Früchten als Allegorie für Vergänglichkeit.16 In der dritten Sequenz führt Farocki einen weiteren Modus der Dinge ein, indem er das malerische Verfahren der Allegorie mit den Zielen der Alchemie gleichsetzt, die ebenfalls versuche, „nach den irreduziblen Qualitäten einer Sache“ zu forschen und damit Göttliches künstlich zu produzieren. Im Unterschied zur „Abbildungskunst“ jedoch gab die „Naturwissenschaft […] den Versuch auf, Gold herzustellen“, denn mit der sich im 17. Jahrhundert etablierenden „neuzeitlichen Naturwissenschaft“ wurde, so der Kommentar, die „Grundlage der ungeheuren Vermehrung der Gegenstände geschaffen“ – „für jedes Bedürfnis, für jede Not, soll es einen Gegenstand geben, der Abhilfe schafft, so wie jeder Tag seinen Schutzheiligen hat.“ Das Göttliche wird nun nicht mehr von den Dingen repräsentiert, stattdessen nehmen die Dinge selbst göttlichen Charakter an, während sich neue Bedürfnisse entlang neuer Gegenstände, die Funktionen des Religiösen ersetzen, herausbilden.

Immer Ärger mit den Bildern

Die dargebotene Bandbreite an Bedeutungen, die Dinge innerhalb von Bildern annehmen können und sich vom Status als Ding über die Allegorie des Göttlichen bis zum göttlichen Ding erstrecken, rückt Stilleben der Programmatik der documenta X nahe. Denn das dekonstruierende Verfahren führt zunächst dazu, die Episteme, Diskurse und Ordnungen, die (Bedeutungs-)Konfigurationen zeitlicher Perioden bestimmen und in denen die Dinge in unterschiedlichen Modi auftreten, freizulegen.17 Der Fokus des diskursanalytischen Vorgehens setzt im Film, wenn es um die Verschiebung im Bild geht, in jener Zeit an, die der Sozialhistoriker und Philosoph Michel Foucault in seiner Studie Die Ordnung der Dinge als den Moment diagnostiziert, an dem „die ganze episteme der abendländischen Kultur in ihren fundamentalen Dispositionen modifiziert“ wird.18 Mit dem Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert, von der Renaissance zum „klassischen Zeitalter“, wird die Episteme der Ähnlichkeit durch die der Ordnung und der Repräsentation ersetzt.19 Darauf referiert der Kommentar in Stilleben, wenn er bei der Verschiebung – die Menschen und die göttliche Szene in den Hintergrund, die Dinge dafür in den Vordergrund – explizit von einer Ordnung spricht, die die Dinge nun für sich beanspruchten. Darauf referiert er auch, wenn er die Allegorie einführt, die für Foucault paradigmatisch für den Übergang ins 17. Jahrhundert steht, in die „Zeit der Sinnestäuschungen, die Zeit, in der die Metaphern, die Vergleiche und die Allegorien den poetischen Raum der Sprache“ und deshalb auch der Kunst sowie der bis heute traditionell angewandten kunsthistorischen Methoden der Ikonographie definieren.20 Im Gegensatz zu ihrem dokumentarischen Charakter, der die Stillleben für eine historische Bestimmung ökonomischer Handelsbeziehungen nutzbar macht, dienen sie dem künstlerischen und kunstgeschichtlichen Gebrauch zur Darstellung einer christlich-motivischen Allegorese, sind also hier nicht als Dinge oder durch ihre Ähnlichkeit zu den Dingen, sondern als Repräsentationen von etwas zu verstehen.

Zur „abendländischen episteme“ gehört auch die „Vermehrung der Gegenstände“, wie der Kommentar beschreibt, nämlich das „Gebiet […] des Reichtums“,21 das im 17. Jahrhundert noch vor dem Entstehen einer politischen Ökonomie und einer in der Wissensordnung integrierten Produktion „die Begriffe Wert, Preis, Handel, Zirkulation, Rente, Zins als Teilobjekte umfasst und beherbergt“22 und die sich vermehrenden Dinge als auch die Bedürfnisse, die durch die Dinge befriedigt werden, miteinschließt. Denn „sowie die alte kreisartige Konfiguration der Ähnlichkeiten und der Markierungen sich aufgelöst hatte, um sich in zwei korrelativen Schichten aus Repräsentation und aus Zeichen zu entfalten, ebenso löst sich der Kreis des ‚Kostbaren‘ in der Epoche des Merkantilismus auf; die Reichtümer entfalten sich als Gegenstände der Bedürfnisse und Wünsche. Sie teilen sich und treten gegenseitig an ihre Stelle durch das Spiel der Münzstücke, die sie bezeichnen; und die reziproken Beziehungen des Geldes und des Reichtums stellen sich in der Form der Zirkulation und des Warentausches her.“23 Auch hier sind die Dinge Repräsentationen von etwas, nämlich ihres Preises oder der Beziehung zu anderen Dingen, eingegangen im Tausch, aber auch von Bedürfnissen, die ihre Verwertung mit sich bringt. Dieser Modus scheint paradigmatisch für das abendländische Episteme zu sein, in dem es – um die Anfangsfrage des Films aufzunehmen – weniger um die Dinge selbst geht. Stattdessen verdeutlicht die Wissensordnung des späten 16. und 17. Jahrhunderts, in Stilleben durch die Auffächerung der Wissenschaften aufgebracht, dass sie sich lediglich im Modus der Repräsentation zeigen können. Diese vermeintlich feste Verankerung wird jedoch durch den hinterfragenden Gestus des Kommentars ins Wanken gebracht, zunächst durch das Festhalten des göttlichen Charakters, der die Dinge stets zu begleiten scheint und einschneidender in dem Moment, in dem der Kommentar eine weitere religiös anmutende Praxis ins Spiel bringt.

Ebenfalls im 17. Jahrhundert, „zur großen Zeit der Stillleben“, kam „das Wort ‚Fetisch‘, ursprünglich eine portugiesische Prägung, […] in die Niederlande“, so „berichteten [Seefahrer] von den Küsten Afrikas, es gäbe dort Kulte, nach denen willkürlich gewählte Gegenstände wie Gottheiten verehrt würden.“ Das scheint anfänglich nicht ungewöhnlich, so gewinnt der Kommentar sowohl den Stillleben als auch den Dingen des frühkapitalistischen Warenhandels religiöse Qualitäten ab. Doch die etwas an den Rand gerückte und in einer mystischen Rhetorik beschriebene Praxis „afrikanischer Kulte“ scheint sich nur schwer in die abendländische Episteme einfügen zu lassen. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass der durch den Warenhandel in Gang gesetzte Import von Dingen diese Praxis nun in Konkurrenz zum abendländischen Paradigma treten lasse. Diese Vermutung stellt auch Foucault an, wenn er am Ende seiner Ordnung der Dinge von der Ethnologie spricht und diese als „innerhalb der besonderen Beziehung, die die abendländische Ratio mit allen anderen Kulturen“ als eine Wissenschaft kennzeichnet, welche „die Repräsentationen“ umgeht, „die die Menschen in einer Zivilisation von sich selbst, ihrem Leben, ihren Bedürfnissen, von den in ihrer Sprache niedergelegten Bedeutungen haben können.“ Denn die Ethnologie „sieht hinter diesen Repräsentationen die Normen auftauchen, von denen her die Menschen die Funktionen des Lebens erfüllen, aber deren unmittelbaren Druck sie zurückweisen, ebenso wie die Regeln, durch die sie ihre Bedürfnisse verspüren und aufrechterhalten, und die Systeme, auf deren Hintergrund jede Bedeutung ihnen gegeben ist.“24

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Die Ethnologie bringt durch ihre globalere Ausrichtung eine dekonstruierende Vorgehensweise mit sich, die Farockis Film anhand der Erzählung um das Phänomen des Fetischismus einführt. Dadurch kommt in Stilleben ein weiterer Modus hinzu, der neben dem diskursiven Gestus des Kommentars die abendländische Episteme erst als eine solche aufzeigt, die den Umgang mit den Dingen innerhalb einer Ordnung verortet und dabei andeutet, dass es weitere Spielarten gibt, wie sich Dinge zeigen und konstituieren können. Diese Möglichkeit zeichnet sich auch in der künstlerischen Strategie des Films ab, der sich zwar mit der europäisch geprägten Episteme auseinandersetzt und durch das Abfilmen von Kunstwerken in Museen dem Repräsentationsparadigma gleich doppelt unterwirft, aber durch seinen konsequenten Fokus auf den Dingen ihren Ordnungen nicht zu verfallen scheint. Statt den Bildern ausschließlich jenen Modus abzugewinnen, den sie im gängigen Diskurs zugewiesen bekommen, reichern sich die Dinge über die Stillleben-Sequenzen hinweg sukzessive immer mehr mit Qualitäten an, die ihren eigenständigen Charakter betonen. Sie sind nicht nur als Bedeutungen von etwas anderem oder durch Zuschreibungen präsent, sondern werden als Akteur*innen behandelt, denen ein eigener Handlungsraum zugestanden wird und die als solche in die Diskurse um ihre Bedeutung intervenieren.25 Das Phänomen des Fetischs führt dazu, dass die an Geltung gewonnenen Dinge die Repräsentation als gängige Weise der Bedeutungskonfiguration infrage stellen – ein Aufbrechen, das maßgeblich durch die Implementierung von Abweichungen und Alteritäten auf der einen Seite und die Werbestudio-Sequenzen auf der anderen Seite geleistet wird.

Information und Blasphemie

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

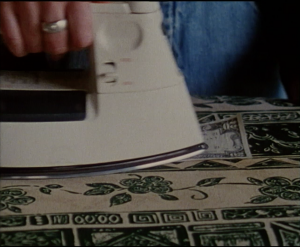

„Es lässt sich auch lesen, dass die Produkte zwar den hauptsächlichen Raum beanspruchen, aber doch ein Fenster auf den religiösen Hintergrund offenhalten.“ Mit diesen Worten endet die erste Sequenz des Films, gefolgt von der Nahaufnahme eines Geldscheins, der mit einem Bügeleisen glattgebügelt wird. Ähnlich wie hier ragen auch in die vier weiteren Sequenzen, die alternierend zu den Museumsaufnahmen verschiedene Fotograf*innenteams bei den Vorbereitungen für vier Werbebilder zeigen, die über die niederländischen Stillleben geführten Diskurse hinein. Diese Montagetechnik, mit der zweierlei Bildformate verknüpft werden, setzt Farocki häufig ein, zunächst im Film und später in seinen Doppelprojektionen. In Bezug auf Auge/Maschine (2000) und Ernste Spiele (2009–10), in denen zwei Bilder nebeneinander projiziert werden, spricht er von einem „Quereinfluss“ und einer „weichen Montage“.26 Die Besonderheit sei, dass es „bei einer Doppelprojektion […] sowohl die Sukzession als auch die Gleichzeitigkeit [gibt], die Beziehung von einem Bild zum folgenden als auch zum nebenstehenden. Eine Beziehung zum Vorgewesenen wie zum Gleichzeitigen.“27 So sind die Bilder in diesem Fall nicht in ihrer Abfolge als Bewegungsbilder zu verstehen, sondern auf ein vergleichendes und einander kommentierendes Sehen ausgerichtet. Auch wenn es sich bei Stilleben um keine Doppelprojektion handelt, sondern um eine Parallelmontage, werden durch das ständige Alternieren Bezüge zwischen den niederländischen Stillleben und der Anfertigung von Werbebildern hergestellt, einem Geldschein, einem Stück Käse, einer Armbanduhr und einem Glas Bier. Auch diesen scheinen besondere Qualitäten innezu wohnen. Eine solche Vermutung liegt zumindest dann nahe, wenn der Umgang mit ihnen in den Blick genommen wird.

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

In jeder der vier Sequenzen fällt auf, wie sorgfältig die Dinge behandelt und berührt werden. Vorsichtig wird die Armbanduhr noch einmal gereinigt, mit einer Pinzette letzte Staubkörner entfernt und auf Hochglanz poliert, während das Käsestück immer wieder neu angeschnitten wird, um einen frischen Teint zu bewahren. Die Dinge werden dann so drapiert, dass ihre beste Seite zum Vorschein kommt: Das Bier wird zunächst von Hand aufgeschlagen, um besonders frisch auszusehen, mit verlockender Schaumkrone in einer in der Luft hängenden Schieflage, so dass es direkt getrunken werden könnte, die Uhr so zurecht gerückt, dass deren Silber in die Kamera glänzt. Dieses detaillierte In-Szene-Setzen zeigt sich als langwieriger Prozess, der immer wieder von neuen Korrekturen und Optimierungen bestimmt ist. Die Kamera beobachtet und folgt dem Geschehen. Sie setzt, ähnlich wie in den Museumssequenzen, Akzente, indem sie häufig mittels Nahaufnahmen einzelne Details einfängt, die sich streckenweise am gesprochenen Wort orientieren. Im Fokus der Kamera sind die Dinge und weniger die Mitarbeiter*innen, die meist nur in Ausschnitten zu sehen sind und vor allem durch ihr Sprechen über den fotografischen Akt auftreten.28 Sie geben Anweisungen, wie die Dinge inszeniert werden sollen und wie sie auszusehen haben, beraten über möglichst vorteilhafte Winkel, Lichteinstellungen und Arrangements. „Weißte was ich gut fände? Wenn wir die [Biergläser] mit Bier füllen, dann kann ich so das Formale besser einschätzen“, bemerkt der Chef im deutschen Fotostudio oder: „Das sieht doch ganz schön aus […] wander mal mit der Lampe so’n paar Millimeter noch, ja bisschen rauf bisschen runter […] stopp […] so ist der Punkt schöner, so ist gut.“ Ziel des scheinbar endlosen Arrangierens ist es, diesen künstlichen Inszenierungsprozess zu verbergen und die Dinge so natürlich wie möglich aussehen zu lassen – „eigentlich ist das gerade so zufällig, sieht ja gut aus“, und „wenn du da so hochgehst wie jetzt, dann sieht mir das schon zu gemacht aus“. Die Bemühungen um den fotografischen Akt und das endgültige Foto rücken dadurch in ein disparates Verhältnis.29 Denn trotz des Versuches, die Dinge als Dinge zu zeigen, haftet dem Umgang mit ihnen, der fotografischen Praxis, derselbe religiöse Charakter an, der auch in den niederländischen Stillleben zu beobachten ist – ein Schein, der jenseits der fotografischen Bemühungen auch aus den Fotos nicht wegzudenken ist.

Dass sich bei Werbebildern häufig eine solche quasi-religiöse Praxis einstellt, hat Farocki bereits in Ein Bild (1983) untersucht, einem Film, der die Fotoaufnahmen eines Nacktmodells für eine Playboy-Ausgabe begleitet.30 Der langwierige Prozess und der „absurde Aufwand“,31 der für ein Centerfold, den aufklappbaren Innenteil der Zeitschrift, betrieben wird, „sieht ja aus wie ein magischer Akt, als würden die da eine Jungfrau auf einem Altar opfern“,32 so Farocki. Ähnlich groß aufgezogen wird die Werbestrategie einer Schuhfirma im Film Image und Umsatz oder: Wie kann man einen Schuh darstellen (1989), für den Farocki sowohl die Gespräche mit der Werbefirma als auch die einzelnen Schritte bei der Werbeproduktion zeigt. Im Zentrum stehen hier die Bemühungen, den Schuh so „stimmungsvoll“ wie möglich zu präsentieren. Derselbe „magische“ Akt vollzieht sich auch in den Fotostudios der modernen Stillleben. Ähnlich wie vom Stillleben-Maler Aertsen werden die Dinge auf eine Weise umgarnt, die ihnen vergleichbar religiöse oder etwa übersinnliche Eigenschaften einschreibt. Im Unterschied zu den Stillleben-Sequenzen, in denen vor allem die diskursive sprachliche Ebene, die adressierten Episteme als auch die Institution des Museums, in dem gefilmt wird, den religiösen Charakter hervorheben, ist es hier die im Bild zu sehende Praxis der Bildproduktion, die diesen Eindruck erzeugt. Dementsprechend unterscheidet sich auch Farockis filmische Praxis; während er sich in den Museumssequenzen bereits bestehender Bilder bedient und diese auf ihre Bedeutungskonstitution hin untersucht, geht es in den Studiosequenzen um die Anfertigung von Bildern. In der Zeitlichkeit, wann und den Modi, wie die produktiven Momente sich zeigen, wird deutlich, dass der Unterschied der beiden Formate vor allem im jeweiligen Verhältnis von Ding und Bild liegt.

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Im Gegensatz zu den Museumssequenzen ist in den Werbestudio-Aufnahmen das endgültige Bild nie zu sehen, lediglich Polaroids, die als Zwischenschritte angefertigt werden und an denen sich die wieder aufgenommene Arbeit orientiert. „Mal gucken, was das Polaroid sagt“, bemerkt der Fotograf in den Biersequenzen dazu.33 Dennoch ist das fertige Bild während des gesamten Herstellungsprozesses präsent. Alle Tätigkeiten in den Studios sind darauf ausgerichtet, als ob schon vor der Produktion ausgehandelt worden wäre, wie das Bild letztlich auszusehen hat.34 Eine Modellzeichnung, die innerhalb der Bier-Szene auftaucht, bestärkt dies. Ähnlich verhält es sich mit deren Wirkung. So geht aus den Gesprächen der Fototeams hervor, wie die Bilder gestaltet werden müssen, um eine bereits festgelegte Wirkung zu erzeugen. Die dekonstruierende Vorgehensweise, die in den Museumssequenzen den Prozess der Bedeutungskonstitution der Dinge nachverfolgt, setzt hier am anderen Ende an, nämlich in dem Moment, an dem diese anhand spezifischer visueller Ästhetiken eingeleitet werden soll. Daran zeigt sich, dass die Praxis in den Fotostudios, der Umgang mit den Dingen und das Sprechen über diese, den Eindruck erzeugen, dass es im Unterschied zu den Museumssequenzen nicht so sehr um die Dinge selbst, sondern vielmehr um ihre Bilder und deren Wirkung geht. Obwohl der filmische Fokus also auf den Dingen liegt, rücken diese zugunsten der Bilder in den Hintergrund; die religiöse Kraft wird nun den Bildern zugestanden. Dabei soll jedoch keine beliebige Performativität wirken, die Praxis der Werbeteams verdeutlicht nicht nur eine teleologische Produktion auf dem Weg zum Bild, sondern auch eine teleologische Performativität der bildlichen Produktion.

Dass Bilder eine konkrete Wirkung erzielen können, ist auch Gegenstand des Kapitels Information in Politics/Poetics, der Publikation zur documenta X, das sich mit den Mechanismen gegenwärtiger Bildpolitiken auseinandersetzt. In Serge Daneys Essay Vor und nach dem Bild, der in Auszügen abgedruckt ist, wird zwischen dem „Bild“ und dem „Visuellen“ unterschieden.35 Das „Visuelle“ verortet Daney im Kontext der Presse und als Begriff, der vom „Chef-Layouter“ verwendet wird: „Das Visuelle bedeutet lesen und sehen in einem: es bedeutet zu sehen, was es zu lesen gibt.“36 „Jemand versteht die Presse zu lesen“, fährt er fort, „sobald er das Visuelle einer Zeitung sehr schnell zu entschlüsseln versteht.“ Dabei hätte sich das „Visuelle“ als eine Art „optische Bestätigung der Machtverhältnisse (technologischer, politischer, militärischer Art oder in der Werbung)“ etabliert, das „keine andere Reaktion zulasse als ‚Okay!‘“37 Während das Visuelle eine Art Information ist, die etwas Konkretes vermittelt und direkt entschlüsselt werden kann, ist das Bild hingegen etwas, „das sich noch immer auf eine Seherfahrung stützt“,38 das Lücken und Überschüsse mit sich bringt und deshalb einer direkten und lückenlosen Entschlüsselung entzieht. Obwohl die Vorbereitungen in den Fotostudios künstlerische Momente aufweisen und das In-Szene-Setzen der Dinge durchaus Ähnlichkeiten zu den Dingen in den niederländischen Stillleben aufweist, verdeutlichen die Filmszenen, dass die Bemühungen hier konkret auf das „Visuelle“ ausgerichtet sind. Gegenstand der fotografischen Praxis ist es, das Natürliche und zugleich Besondere der Dinge hervorzuheben, die als Informationen im Bild enthalten sein sollen. Zu diesen Informationen gehören sowohl das Inszenieren der Dinge, die verführerische Seite, als auch die Verkäuflichkeit. Dadurch zeigt sich die fotografische Praxis als teleologisch und zweckgerichtet. Längst scheint es nicht mehr um die Dinge selbst zu gehen, sondern um ihre Funktion als Ware und ihre Warenästhetik, innerhalb derer sie durch ihren Tauschwert geltend gemacht werden und deshalb austauschbar sind. Trotz des rationalisierten Umgangs mit den Bildern bleibt der Praxis in den Fotostudios ein religiöser Charakter haften, als ob das Göttliche und der Warenhandel ähnlich beschaffen seien. Die Tendenz zur strategischen Informationsvermittlung, vermengt mit den Charakteristika einer Warenästhetik und religiösen Eigenschaften, ist auch aus den niederländischen Stillleben nicht ganz wegzudenken. Wie aus der Betonung der kompositorischen Mittel und der Erwähnung des ökonomischen Kontexts hervorgeht, ist der Keim einer quasi-religiösen Warenästhetik, den Farocki hier entdeckt, beiden Bildmodi inhärent.

Bilderarbeit

(Post-)Koloniale (Re-)Präsentationspolitik

Die quasi-religiöse Warenästhetik spitzt sich in den Museumssequenzen mit der Einführung des Fetischismus als einem Phänomen zu, das im Zuge des beginnenden transnationalen Warenhandels nach Europa kolportiert wird und in dem die Dinge, wie der Kommentar bemerkt, wie „Gottheiten verehrt“ werden. Auf eine genauere Beschreibung wird in Stilleben verzichtet, so dass der Fetisch zunächst eine Praxis bleibt, die scheinbar Parallelen in der christlichen Religion hat. Mit dieser These unterminiert der Film die europäische Episteme, die den Fetisch explizit außerhalb der eigenen Ordnung konstituiert hat. Obwohl das, „was als Fetischismus abqualifiziert wurde, […] zwar nicht dem Inhalt, wohl aber der Struktur nach der christlichen Idolenverehrung, der Reliquienpraxis, dem Glauben an wundertätige Statuen, den liturgischen Zeremonien mit geweihtem Gerät u.a.“, durchaus entsprach, wurden die Praktiken aus dem von Europa kolonisierten Kontinent in ein negatives bis blasphemisches Licht gesetzt.39 „Vom Standpunkt der Weißen aus“, so der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme, galt der Fetisch als „die Wirkmacht, die […] dynamistisch, magisch, dämonistisch, spirituell, manistisch interpretiert werden kann.“40 Solche Eigenschaften ließen sich nicht mit den Parametern des „klassischen Zeitalters“ vereinbaren und führten dazu, nicht nur den Fetisch, sondern gleich einen ganzen Kontinent als „irrational“ abzutun. „Wo keine Technik“, so Böhme, „keine Naturwissenschaft, keine Auffassung der Materie als mechanischer Zusammenhang, kein rationales Tauschprinzip herrschten, da entspringt, als Reflex des rationalen Handelskapitalismus, die Konzeptualisierung Afrikas als Land des irrationalen Fetischismus.“41 Der Fetisch etablierte sich daher mit seinem Aufkommen als Ausgangspunkt von Ausschlussmechanismen, der sich von den zugeschriebenen Eigenschaften der Dinge auf die der Menschen ausweitete. Er entwickelte sich als Zeichen für Alterität, Primitivismus sowie unzählige weitere rassistische Stereotype – „aus der Sicht der Europäer wurde Fetischdienst zudem oft mit pejorativen Charakteristiken der Afrikaner überhaupt verbunden: Diese seien unsittlich, kindlich, naiv, lasterhaft, tierisch-sinnlich, grausam, barbarisch, blutgierig, fatalistisch, träge, fanatisch“ – und zugleich für den hegemonialen Anspruch des Europas des 17. Jahrhunderts.42

Trotz des konsequenten Ausschlusses des „irrationalen Afrikas“ aus dem „aufgeklärten Europa“, bemerkt die Kunsthistorikerin Viktoria Schmidt-Linsenhoff, findet sich der Kontinent in „europäischer Kunst“ und ihrer „visuellen Kultur“ wieder – jedoch weniger durch Menschen, als vielmehr durch oder als Dinge.43 So wurden „außereuropäische Individuen und Gesellschaften seit der Frühen Neuzeit überwiegend in Objektpositionen repräsentiert, die dem Publikum die Illusion vermitteln, über sie wie über Artefakte, Konsumgüter oder wissenschaftliche Untersuchungsgegenstände verfügen zu können.“44 Die „vollkommene Verfügungsgewalt über Dinge“, die damit einhergeht, zeichnet sich als paradigmatisch für die „Rationalität des modernen Ich“ und zugleich in Differenz zum „magischen Denken der Kinder, dem Aberglauben des Volkes und dem Fetischismus der Wilden [ab], die sich von gestalt- und wertlosem Zeug manipulieren lassen.“45 Anhand dieser Objektivierung wird den Menschen im Bild der Subjekt-Status und damit auch eine aktive Position verwehrt. Die Kolonialisierten werden zu einer „als jede Gestalt überschreitende und deshalb grundsätzlich nicht darstellbaren Gestalt“, über die Hegel sagt, so der Politikwissenschaftler und Philosoph Achille Mbembe, „sie seien Statuen ohne Sprache und Selbstbewusstsein; menschliche Wesen, die unfähig seien, sich endgültig von der Tiergestalt zu befreien, mit der sie vermengt waren; im Grunde liege es in ihrer Natur, etwas in sich zu bergen, das bereits tot sei.“46 Deshalb haben „Afrika“ und „die Neger [sic!] als Objekte des Diskurses und der Erkenntnis […] seit dem Beginn der Moderne die Theorie des Namens wie auch Stellung und Funktion des Zeichens und der Darstellung in eine tiefe Krise gestürzt.“47 Diese Tücke der Repräsentation zeigt sich in Stilleben.

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Auch wenn die von Farocki ausgewählten niederländischen Stillleben nicht den Standardversionen mit klassischen Fetisch-Objekten entsprechen, sind in seinen Beispielen dennoch Früchte aus den kolonialisierten Ländern und dadurch in verdinglichter Form jene Menschen präsent, die häufig versklavt unter prekären Arbeitsbedingungen den transnationalen Handel erst möglich gemacht, aber als Subjekte konsequent aus dem Bild ausgeschlossen wurden. Die Gattung Stillleben entsteht unter den Bedingungen der Kolonialisierung, der kolonialen Gewalt und Ausbeutung, sie ist, wie die Literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spivak am Beispiel des europäischen Romans des 19. Jahrhunderts gezeigt hat, stets Ausdruck einer Politik des Imperialismus.48 Das betrifft sowohl den Bildinhalt als auch den Status als Kunstwerk. Denn die Stillleben waren ebenfalls Teil des Warenhandels, so erfasste „in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts […] die Kommerzialisierung nicht nur weite Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, sondern zum ersten Mal in Europa auch die Kunst.“49 Doch gerade durch die filmische Strategie, Dinge zu „Quasi-Subjekten“ zu machen, also durch das „dritte Bild“, das Farocki durch die Montage zweier Bildformate herstellt, erhalten die kolonialisierten Arbeiter*innen zwar eine andere, aber eine Sprache – und zwar eine, die, zunächst noch durch Ausschlüsse gekennzeichnet, im Verlauf des Films immer lautbarer zu werden scheint.50 Diese sich verstärkende Präsenz hebt hervor, dass der poststrukturalistische Gestus des Filmkommentars nicht nur die verschiedenen Epistemologien aufdeckt, sondern gleichermaßen auch dafür einsteht, aufzuzeigen, dass diese stets als Machtverhältnisse verstanden werden müssen, die auf Ausschlüssen oder Alteritäten konstituiert sind. Auf diese Weise wird die Hoheit des europäischen Episteme infrage gestellt und der Kommentar kurzerhand zu einer postkolonialen Diskursanalyse, der seinerseits die Gattung des Stilllebens, wie sie sich zur Zeit des Kolonialismus etabliert hat, als eine entlarvt, die konsequent nach imperialistischen Politiken strukturiert war. Mit dem filmischen Verfahren unterläuft Farocki die gewöhnliche Strategie der Stillleben, denn hier gewinnen die Dinge an Handlungsspielraum und werden zu aktiven Akteur*innen – als ob sie sich sukzessive aus ihrer kolonialisierten Position hervorgekämpft hätten und dabei genau jene Neubewertung der Geschichte einfordern, die auch Gegenstand der documenta X sein sollte.

(Post-)Koloniale Verführungstechniken

a) New Religion: Vertrackte Dinge und tanzende Tische

Der Diskurs um den Fetisch verbleibt in Stilleben nicht im 17. Jahrhundert, sondern schlägt eine historische Brücke zum 19. Jahrhundert, wo er, so der Kommentar, „zurückkehrt und nun alles zum Fetisch werden kann“. Gemeint ist der sich nun verstärkt abzeichnende Kapitalismus, in dem Dinge erneut eine besondere Stellung einnehmen. Auch Karl Marx zieht Parallelen zwischen den fetischisierten Dingen „afrikanischer Kulte“ und den Waren im europäischen Handelssystem des 19. Jahrhunderts. Schon auf den ersten Zeilen des Kapitals wird deutlich, dass die Ware mehr ist als die Repräsentation eines materiell-monetären oder nützlichen Werts. Vielmehr sei sie „ein sehr vertracktes Ding“, „voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken“, das quasi-religiöse Qualitäten aufweist.51 Marx verweist allerdings nicht auf Praktiken der christlichen Religion, sondern auf „Nebelregionen der religiösen Welt“, nämlich auf das Phänomen des Fetischs.52 Grund dafür ist, unter anderem, seine Annahme, dass die Dinge innerhalb der „afrikanischen Kulte“ nicht zur Repräsentation von etwas eingesetzt werden, sondern von Afrikaner*innen behandelt werden, als ob sie „magische“ Kräfte in sich trügen – Qualitäten, die Dinge in ihrer Warenform ebenfalls annehmen. „Hier scheinen die Produkte des menschliches Kopfes mit eignem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbstständige Gestalten.“53 Diese Zuschreibung ist jedoch, Hartmut Böhme zufolge, bei Marx zugleich „polemisches Mittel, um gegenwärtige kapitalistische Gesellschaften zu treffen.“54 Sie soll sowohl den animistischen Charakter der Waren als auch das Paradox hervorheben, dass mit dem Kapitalismus im aufklärerischen, rationalen Europa die Tendenz einhergeht, eine neue Religion, nämlich eine „Religion der sinnlichen Begierde“ zu schaffen, die in Konkurrenz zum geltenden Christentum tritt und dabei, auf blasphemische Weise, den eigenen Anspruch auf Totalität unterläuft.55 Neben der Irrationalität, die auch hier dem Fetisch zugeschrieben wird und den rassistischen Charakter scheinbarer Alterität reproduziert, ist es vor allem die verblendende Wirkung, für die Marx sich interessiert. „Die Phantasie der Begierde“, schreibt er, „gaukelt dem Fetischdiener vor, dass ein ‚lebloses Ding‘ seinen natürlichen Charakter aufgeben werde, um das Jawort seiner Gelüste zu sein. Die rohe Begierde des Fetischdieners zerschlägt daher den Fetisch, wenn er aufhört, ihr unterthänigster Diener zu sein.“56 Nach Marx, selbst der Episteme europäischer Rationalität verhaftet, ist es der „natürliche Charakter“ der Dinge, „leblos“ zu sein und den ontologischen Status eines passiven Objekts zu haben. Die „Ideologie“ des Kapitalismus jedoch erhebt dieses „leblose Ding“ zum Gegenstand „irrationaler“ und „sinnlicher Begierde“ – sobald der Tisch „als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches Ding. Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, sondern er stellt sich allen andren Waren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen begänne.“57 Dabei „gaukelt“ er seinen animistischen Charakter nur vor – eine Strategie, die sich im Kapitel über den Fetischcharakter der Ware zuspitzt und zum Gegenstand der Kritik an der Arbeit im Kapitalismus wird. Denn der „Fetischcharakter der Warenwelt entspringt […] aus dem eigentümlichen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Waren produziert.“58 So liege das „Geheimnisvolle der Ware“ vor allem darin, „dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen.“59 Sie „gaukelt“ vor, dass es sich um „sinnlich übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge“ handle und nicht um „Arbeitsprodukte“, also um Dinge, die mit einem bestimmten Maß an Arbeitskraft und Produktionskosten hergestellt wurden. Ab dem Moment, ab dem die Dinge durch einen Tauschwert als Ware zirkulieren, werden Arbeit und Gebrauchswert zugunsten eines Äquivalenzsystems zurückgestellt, in dem nun die unterschiedlichsten Dinge und deshalb auch die unterschiedlichsten Arten von Arbeit gleichgestellt werden können. „Die Menschen“, so Marx, „beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht aufeinander als Werte, weil diese Sachen ihnen als bloß sachliche Hüllen gleichartig menschlicher Arbeit gelten. Umgekehrt. Indem sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Austausch als Werte gleichsetzen, setzen sie ihre verschiednen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun es. Es steht daher dem Werte nicht auf der Stirn geschrieben, was er ist. Der Wert verwandelt vielmehr jedes Arbeitsprodukt in eine gesellschaftliche Hieroglyphe.“60 Der Fetischcharakter der Ware führt also dazu, die eigentliche Arbeit in den Hintergrund zu rücken. Das gilt jedoch lediglich für den Kapitalismus, „aller Mystizismus der Warenwelt, all der Zauber und Spuk, welcher Arbeitsprodukte auf Grundlage der Warenproduktion umnebelt, verschwindet daher sofort, sobald wir zu andren Produktionsformen flüchten.“61 Das Magische und Animistische der Dinge ist deshalb für Marx ein Produkt des sich Kapitalismus, der, indem er solche dinglichen Akteur*innen hervorbringt, den Charakter einer Alternativ-Religion annimmt.

b) The Subaltern Strikes Again: Kunst und Globalisierungskritik

Marx‘ Analyse des Kapitalismus verdeutlicht, dass die im Zuge der Fetischisierung in Gang gesetzte Verdinglichung der kolonialisierten Subjekte nicht nur ihre menschliche Präsenz betrifft, sondern auch ihre Arbeit.62 Dadurch wird die Fetischisierung zu einer Strategie, Arbeit unsichtbar zu machen – die Präsenz beanspruchende Ding-Strategie des Films hingegen eine, die Arbeit aus ihrer Unsichtbarkeit holt. Ein ähnlicher Vorgang zeigt sich auch in den Fotostudio-Szenen von Stilleben, nur, dass die Arbeit hier zunächst eine andere zu sein scheint. Statt um Arbeit an den Dingen geht es in den Fotostudios vor allem um Arbeit an Bildern und an Informationen, die durch Bilder vermittelt werden können. Innerhalb des Dienstleistungssektors ist diesen Kategorien eine neue Aufmerksamkeit zuteil geworden, Toni Negri und Michael Hardt schreiben „Information“ und „Kommunikation“ im postindustriellen Zeitalter sogar „eine fundamentale Rolle im Produktionsprozess“63 zu. Besonders deutlich zeichnet sich die „Informatisierung der Ware“ in der Umstellung der industriellen Produktion im sich in den späten 1970er Jahren einsetzenden „Toyotismus“, dem Nachfolgemodell des Fordismus, ab. Dabei werden die Fabriken darauf angelegt, „ohne Lagerbestand“ auszukommen, „die Waren werden just in time produziert, abhängig von der gerade auf den Märkten bestehenden Nachfrage“, so dass „idealerweise, also dem Modell nach, […] die Produktionsplanung beständig und unmittelbar mit den Märkten“64 kommuniziert wird. Alternativ zu einer steten Produktion von Gütern zielt dieser Modus operandi auf „einen kontinuierlichen Austausch und eine schnelle Kommunikation zwischen Produktion und Konsumtion“ ab. Im „informatisierten industriellen Prozess“ sind deshalb „instrumentelles und kommunikatives Handeln aufs Engste miteinander verwoben.“65 In diesem Zuge hat vor allem die Werbebranche eine zentrale und sogar leitmotivische Bedeutung gewonnen, die mit ihren Young Creatives längst „die neue, die informationelle und kulturelle Dimension der Ware hervorbringende Qualität von Arbeit artikuliert.“66 Denn hier kommen „intellektuelle Fähigkeiten, die sich als kultureller und informationeller Gehalt niederschlagen, mit handwerklichem Geschick, […] Kreativität, Imagination, technischen Kenntnissen und manuellen Fertigkeiten“ zusammen und werden mit der Eigenschaft, „unternehmerische Entscheidungen zu treffen“,67 gepaart. Diese Parameter zeigen sich bei der „ästhetischen Arbeit“68 in den Fotostudios, beim detaillierten In-Szene-Setzen der Dinge und dem ständigen Fokus auf ästhetische sowie informationelle Belange. Dabei wird die Arbeit in den Fotostudios einem vergleichbaren Prozess ausgesetzt, wie ihn Marx anhand des Fetischcharakters der Ware beschreibt. Trotz der Künstlichkeit ihrer Inszenierung sollen die Dinge im Bild so natürlich wie möglich erscheinen, so dass der langwierige Prozess, der wie ein magischer Akt wirkt, zugunsten ihrer ‚Natürlichkeit‘ ins Unsichtbare gerückt wird. Bei der fotografischen Strategie, die Dinge im Bild zu fetischisieren, also das Bild zu einem Fetisch werden zu lassen, der die sinnliche Begierde der Konsument*innen anspricht, handelt es sich demzufolge um ein Verfahren, Arbeit unsichtbar zu machen.

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Stilleben (Harun Farocki, 1997)

Den Szenen in den Fotostudios liegt die Arbeit menschlicher Akteur*innen zugrunde, aber zugleich stehen die Dinge auf ihrem Weg zur Bildwerdung im Fokus. Farocki hält die Kamera auf die moderne Arbeit, auf die kommunikativen und kreativen Prozesse innerhalb des Fototeams, auf die zwischen den Subjekten stattfindende und in zwischenmenschlichen Beziehungen, affektiven und performativen Handlungen sich vollziehende Arbeit. Und dennoch verbleibt sein filmischer Blick auf den Bildern und den Dingen, die, so zeigt er es, inmitten der ästhetischen Arbeit ihren Stellenwert unentwegt einfordern. Obwohl die Kamera die Gespräche und Inszenierungsakte der Arbeiter*innen einfängt, gesteht Stilleben den Dingen dadurch eine signifikante Bedeutung zu, die der filmischen Strategie in den Museumssequenzen gleichkommt. Auch hier weigern sich die Dinge, diskussionslos im Bild beziehungsweise einer visuellen Repräsentation aufzugehen; gleichermaßen wehren sie sich, der Kommunikativität des Fotograf*innenteams die Oberhand zu überlassen – und damit auch eine vollständige Implementierung der Immaterialisierung zu erlauben. Diese Widerständigkeit wirft die Frage nach ihrem Status innerhalb der informatisierten, kreativen und kognitiven Ökonomien auf sowie nach ihrer Beschaffenheit und ihrer Herkunft, also danach, wo und unter welchen Bedingungen sie entstanden sind und auch, welchen Stellenwert sie in diesen Ökonomien einnehmen. Dass die Dinge im Dienstleistungszeitalter sukzessive an Bedeutung verloren haben, ist Gegenstand der Fotostudio-Sequenzen; mit der Informatisierung der Ware geht die Tendenz einher, die materielle Fertigung der neuen Arbeit anzupassen und ihr zugleich unterzuordnen. So gehört es zu den Aufgaben der immateriellen Arbeit, auch über die materielle Fertigung der Dinge zu walten und sie gegebenenfalls zu delegieren. In den westlichen Metropolen, in denen die Schauplätze von Stilleben, die Museen und Fotostudios situiert sind, wurde die industrielle Produktion seit dem Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft weitflächig eingestellt, technisiert oder ausgelagert.69 Insbesondere seit den 1990er Jahren zeichnet sich eine stetige Internationalisierung der Produktionsverhältnisse ab, die es, begünstigt durch transnationale Handelsbeziehungen und die Politiken des Neoliberalismus, ermöglicht, einzelne Produktionsschritte oder gleich ganze Produktionsketten durch Outsourcing und Offshoring in Länder mit niedrigeren Lohnniveaus und strapazierbareren Arbeitsgesetzen zu verlegen. Gegenwärtige Produktionsprozesse, so die Diagnose, sind nun in ihren globalen Verstrickungen zu verstehen, als Folge der Globalisierung in die Welt verteilt und – das ist der springende Punkt – in einer neuen globalen Arbeitsteilung strukturiert, die gleichermaßen die Weichen für eine neue globale Ordnung oder Unordnung, wie es Catherine David formuliert, stellt.70 Denn diese ‚Arbeitsteilung‘ ist durch eine Differenz gekennzeichnet, die nach dem Kriterium der Produktionsverhältnisse in den globalen Süden und den globalen Norden strukturiert wird.71 Überschattet von und vermengt mit der Kolonialgeschichte der niederländischen Stillleben wirft Farockis Stilleben durch die filmische Hervorhebung der Dinge inmitten immaterieller Arbeitsverhältnisse die kritische Frage danach auf, ob sich durch diese Dimension der Globalisierung neokoloniale Politiken etablieren, die mit einem vergleichbar hegemonialen Anspruch Alteritäten erzeugen, wie es das europäische Episteme bereits im 17. Jahrhundert getan hat – eine Frage, die an noch höherer Brisanz gewinnt, wenn die Geographie der Arbeitsteilung genauer in den Blick genommen wird.72 Dabei fällt auf, dass jene Länder und Kontinente, die zu Zeiten der niederländischen Stilllebenmalerei des 17. Jahrhunderts kolonialisiert wurden, auch zu den Orten gehören, an denen unter ausbeuterischsten Bedingungen nun die industrielle Arbeit verrichtet wird, die wiederum von den Orten der immateriellen Arbeit aus verwaltet, gesteuert und delegiert wird.73 Farockis Film hebt diese Parallelstrukturen durch den Fokus auf die Dinge hervor, die gerade in ihrer Dinglichkeit die Sichtbarkeit ihrer Herstellungsverfahren geltend machen – und damit auch die ästhetische Arbeit als eine entlarven, die sich selbst und die Arbeit an den Dingen ins Unsichtbare rückt.

Zu den Parallelen der Produktion im 17. und 20. Jahrhundert gehören deshalb nicht nur die „Nebelregionen der religiösen Welt“, sondern auch (neo-)koloniale Strukturen, die bis heute durch den fetischisierenden und verblendenden Moment der Warenästhetik als Alterität oder als in den Hintergrund gedrängte Reste verfestigt werden. Foucaults Systematisierung fortführend und auf das Tätig-Sein erweiternd, wird auch Arbeit zu einer oder sogar der Episteme einer Moderne, die ‚fortschrittliche‘ Produktionsverhältnisse für sich beansprucht und alles, was sich nicht problemlos in die dazugehörigen Parameter einfügen lässt, kategorisch außen vor und damit hinter sich lässt. Farockis Film begleitet diese doppelte Verblendungsstrategie Schritt für Schritt, konterkariert durch den ständigen Fokus auf den Dingen, die diese Prozesse verzögern und danach fordern, das Diktum der ästhetischen Arbeit zu hinterfragen. Dadurch zeigt er die „epistemische Gewalt“, das nach Gayatri Chakravorty Spivak „aus der Distanz orchestrierte, weitläufige und heterogene Projekt, das koloniale Subjekt als Anderes zu konstituieren“, das „die asymmetrische Auslöschung der Spuren dieses Anderen in seiner prekären Subjektivität bzw. Unterworfenheit“74 bedeutet. Stilleben legt also dar, „wie das Subjekt der Dritten Welt innerhalb des westlichen Diskurses repräsentiert wird“,75 und wie Arbeit als einer weiteren Episteme der Gegenwart dazu führt, es aus dem Regime der Repräsentation, in diesem Fall dem Diskurs um die Immaterialisierung von Arbeit, strategisch auszuschließen. Erst durch diesen Perspektivwechsel wird es möglich, die Fortführung von Arbeitsbünden (neo-)kolonialen Profils ins Licht zu rücken und in ihrer Konstellation als Produkt der Globalisierung, die durch internationale Handelsbeziehungen die Grundlage für Konfigurationen dieser Art geschaffen hat, zu identifizieren. Das Verfahren, das Farocki einsetzt, um diese epistemische Gewalt offenzulegen, gesteht den Dingen die subjektiven Qualitäten zu, die ihnen spätestens seit den Diskursen um deren Agency zugeschrieben wird und die in diesem Fall zum Sprachrohr jener „Subalternen“ werden, der nach Spivak so konsequent die Sprache verweigert wurde.76 Farockis Film fordert diesen kritischen Blick auf Arbeit im Übergang zum 21. Jahrhundert ein, genauso, wie er das für den Blick nach innen auf die Institution der Kunst tut, die mit der Gattung der niederländischen Stillleben ähnlich problematisch verfährt, wie der Kapitalismus mit dem globalen Süden. Einst für den neu florierenden Kunstmarkt gemacht, hängen die Stillleben nun in den großen Museen der Welt, wo sie „wie Gottheiten verehrt werden“, über ihren Tauschwert und die Bedingungen ihrer Existenz erhaben. Nur in Ausnahmefällen werden die Umstände der Herstellung thematisiert und somit der koloniale Hintergrund überwiegend ausgeblendet. In Übereinstimmung mit der programmatischen Ausrichtung der documenta X formuliert Stilleben deshalb den Appell, die traditionelle Kunst nicht etwa aus dem Diskurs um die technischen Bildproduktion herauszunehmen, sondern sie mit Vehemenz derselben globalisierungskritischen Prüfung zu unterwerfen, wie sie für Arbeit notwendig geworden ist. Das betrifft auch Stilleben selbst. Im Film wird und bleibt die Herstellung und damit die Arbeit am Film durch die Parallelmontage, mit der die Arbeit im Schneideraum, die stets an zwei Bildschirmen stattfindet, simuliert wird, durchweg sichtbar. Auf diese Weise zeigt Farocki, dass auch seine Bilder und seine Erzählungen hergestellt sind. Inwieweit er seine eigene Praxis globalisierungskritisch untersucht, bleibt jedoch offen.

Der nachfolgende Essay ist eine leicht überarbeitete Fassung des gleichnamigen Kapitels aus Friederike Siglers Buch Arbeit sichtbar machen. Strategien und Ziele in der Kunst seit 1970, erschienen 2021 in der Edition Metzel. Die Wiederveröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Verlags.

Dr. Friederike Sigler ist seit 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Änne Söll an der Ruhr-Universität Bochum und leitet dort seit 2022 mitverantwortlich das DFG-Projekt „Putzen, Kochen, Sorgen. Care-Arbeit in der Kunst in West- und Osteuropa, den USA und Lateinamerika seit 1960“. Für die Buchfassung ihrer 2019 an der HfBK eingereichten Dissertation, Arbeit sichtbar machen. Strategien und Ziele in der Kunst seit 1970 (2021), aus der der hier veröffentlichte Essay stammt, erhielt sie den Jutta-Held-Preis 2022.

Anmerkungen

1 Catherine David: „Vorwort“, in: Documenta X. Short Guide / Kurzführer, 21. Juni bis 28. September 1997, Kassel 1997, 6–13, 9. Stellvertretend dafür standen künstlerische Positionen von Lygia Clark über Marcel Broodthaers bis Hans Haacke, denen die Kuratorin eine umfassende Sektion widmete.1

2 Um den postkolonialen Diskurs zu bestärken, fanden im Zuge des Programms 100 Tage – 100 Gäste unter anderem Vorträge von zwei Schlüsselfiguren der postkolonialen Theorie statt: Edward W. Said und Gayatri Chakravorty Spivak.2

3 Gemeinsam mit sechs weiteren Künstler*innen, Charles Burnett, Jon Jost, Antonia Lerch, Raoul Peck, Abderrahmane Sissako und Aleksandr Sokurov, wurde Farocki für das Filmprogramm ausgewählt, das täglich in den Bali-Kinos im Kulturbahnhof zu sehen war. Stilleben war, so der Filmwissenschaftler Volker Pantenburg, als „(Fernseh-)Film“ angelegt, da er zusätzlich im Fernsehen ausgestrahlt und gemeinsam mit den Sendern 3sat und ZDF produziert wurde. Vgl. Volker Pantenburg: Film als Theorie. Bildforschung bei Harun Farocki und Jean-Luc Godard, Bielefeld 2006, 108.3

4 Ausst.-Kat. Politics/Poetics. Das Buch zur documenta X, Kassel 1997, 24. Anhand von Archivaufnahmen, die von Bildern aus dem staatlichen Fernsehen bis zu Amateurfilmen aus der Mitte des Geschehens reichen, versucht Videogramme einer Revolution die fünf Tage der rumänischen Revolution bis zur Exekution von Nicolae Ceaușescus chronologisch nachzuvollziehen.4

5 Siehe ebd., 556–601.5

6 David 1997, 9.6

7 Ebd., 8.7

8 Zwar wurde die Einbeziehung der Bali-Kinos in das Programm der documenta X und die Geltung, die David dem Filmprogramm verschaffte, stets hervorgehoben. So war es möglich, während der Laufzeit der Ausstellung gleich alle sieben in Auftrag gegebenen Filme regelmäßig zu sehen. Farocki wird in den Rezensionen dennoch keine ausgewählte Position zuteil. Vgl. Karoline Hille: „Blick zurück nach vorn. Die documenta X zwischen Strenge und Spiel“, in: Frauen, Kunst, Wissenschaft 25 (Juni 1998), 79–84; Verena Kuni: „Ein Rundgang durch ‚politics‘ und ‚poetics‘ der documenta x“ (27. Juli 1997), URL. Auch wenn die documenta X in neueren kuratorischen Forschungen oft kritisch beleuchtet wird, bleibt ihre Bedeutung für eine globale und postkoloniale Ausstellungspraxis, die von Okwui Enwezors für die documenta 11 (2002) aufgenommen und ausformuliert wurde, unbestritten. Vgl. Nanne Buurman, Dorothee Richter: „documenta: Curating the History of the Present“, in: On Curating 33 (Juni 2017), 2–8, 5.8

9 Stilleben wird aufgrund der dokumentarischen Bilder, des reflexiven Kommentars sowie der Montagetechnik häufig als Essayfilm bezeichnet. Vgl. Pantenburg 2006, 143–163.9

10 „Investigating images can be considered a leitmotiv in Farocki’s films”, schreibt auch die Filmwissenschaftlerin Christa Blümlinger. Siehe dies.: „Slowly Forming a Thought While Working on Images”, in: Thomas Elsaesser (Hg.): Harun Farocki. Working on the Sight-Lines, Amsterdam 2004, 163–175, 165.10

11 Eine Einstellung zur Arbeit (2011) heißt sowohl der von Antje Ehmann und Harun Farocki gedrehte Film als auch das von ihnen im selben Jahr initiierte Projekt, für das sie weltweit Workshops mit jungen Filmemacher*innen abhielten, deren Aufgabe es war, Arbeit in einer Einstellung zu filmen. Die erste umfangreiche Präsentation der Ergebnisse fand 2015 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin statt und ist zudem online einzusehen unter https://www.eine-einstellung-zur-arbeit.net/.11

12 Vgl. Bruno Latour: Existenzweisen. Eine Anthropologie der Modernen [frz. 2012], Berlin 2018.12

13 Das hat, darauf weist der Kommentar ebenfalls hin, über lange Zeit zur Marginalisierung der Gattung beigetragen. Gerade im Kontext der einflussreichen italienischen Malerei schien die realistische Darstellung von Natur und natürlichen Dingen weder intellektuell anspruchsvoll noch außergewöhnlich sinnlich – eine These, die Svetlana Alpers eindrücklich widerlegt hat. In ihrer Studie Kunst als Beschreibung, auf die der Kommentar vermutlich anspielt, legt sie dar, dass es in solchen Stillleben konkret um das präzise Sehen ging, das exemplarisch für den Übergang von der Renaissance die Sehkultur nobilitierte und dieser einen wesentlichen Erkenntnisgewinn zugestand. Vgl. Svetlana Alpers: Kunst als Beschreibung. Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts, Ostfildern 1998, 35 und 41–212. Volker Pantenburg hat darauf hingewiesen, dass der Dokumentarfilm innerhalb des Films eine vergleichbar marginalisierte Stellung einnimmt. Vgl. Pantenburg 2006, 109.13

14 Vgl. Julie Berger Hochstrasser: Still Life and Trade in the Dutch Golden Age, New Haven, London 2007.14

15 In der Kunstgeschichte wird ‚Allegorie‘ folgendermaßen definiert: „Die Allegorie beruht auf einer Sinnübertragung (Translatio) vom gemeinten Bedeuteten (Significatum) auf das gesagte oder gezeigte Bedeutende (Significans) und ist eine bildhafte Veranschaulichung von abstrakten, gedanklich konzipierten Inhalten“. Siehe dazu Wolfgang Brassat: „Allegorie, politische“, in: Uwe Fleckner, Martin Warnke, Hendrik Ziegler (Hg.): Handbuch der politischen Ikonographie, Bd. 2, München 2011, 47–54, 48.15

16 „Die Malerei will das Göttliche nicht vermenschlichen, und es kann ihr geschehen, dass sie Gegenstände von menschlicher Hand vergöttlicht. Das Unvorstellbare soll nicht in falsche Bilder gesetzt werden und es kann dabei geschehen, dass menschliche Herstellungen ins Unvorstellbare rücken.“16

17 Vgl. Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Inauguralvorlesung am Collège de France, 2. Dezember 1970, Frankfurt am Main 1993.17

18 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften [frz. 1966], Frankfurt am Main 2012, 87.18

19 Ebd., 78ff.19

20 Ebd., 83–84.20

21 Ebd., 211.21

22 Ebd.22

23 Ebd.23

24 Ebd., 451–452.24

25 Vgl. Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft [engl. 2005], Frankfurt am Main 2010.<25

26 Vgl. Harun Farocki: „Quereinfluss / Weiche Montage“, in: Imbert Schenk (Hg.): Zeitsprünge. Wie Filme Geschichte(n) erzählen, Berlin 2004, 57–62.26

27 Ebd., 57.27

28 Für diese dokumentaristischen Aufnahmen wird der Originalton verwendet, zu hören sind die Fotografen und ihre Mitarbeiter*innen, deren Gespräche in den französisch- und englischsprachigen Sequenzen untertitelt sind.28

29 Vgl. Pantenburg 2006, 120.29

30 Laut Volker Pantenburg schließt Stilleben in den Fotostudio-Sequenzen „unmittelbar“ an Ein Bild an. Vgl. ebd. 119–120.30

31 Tilman Baumgärtel: Vom Guerillakino zum Essayfilm. Harun Farocki, Werkmonografie eines Autorenfilmers, Berlin 1998, 146.31

32 Tilman Baumgärtel: „Im Gespräch mit Harun Farocki, 7. November 1995“, in: ebd., 278, Anm. 263.32

33 Volker Pantenburg vergleicht Farockis Strategie, im Film die Arbeit am Bild zu zeigen und den Rezipient*innen das endgültige Bild vorzuenthalten, mit Jean-Luc Godards One Plus One (1968). Hier werden die Rolling Stones im Studio bei den Aufnahmen von Sympathy for the Devil begleitet, doch das fertige Lied ist über den ganzen Film hinweg nicht zu hören. Vgl. dazu Pantenburg 2006, 119, Anm. 103.33

34 Vgl. ebd., 120.34

35 Serge Daney: „Vor und nach dem Bild“, in: Politics/Poetics 1997, 610–620, 610.35

36 Ebd.36

37 Ebd. In der englischen, präziseren Übersetzung heißt es: „The visual is the verification that something functions. […] The visual is the optical verification of a procedure of power (technological, political, advertising or military power). A procedure which calls for no other commentary than reception perfect, AOK.“ Siehe ebd., 616.37

38 Ebd., 610. Das „Bild“ ist jenes, „what still holds out against an experience of vision and of the ‚visual‘.“ Siehe ebd., 616.38

39 Hartmut Böhme: Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne, Reinbek bei Hamburg 2012, 184.39

40 Hartmut Böhme: „Fetischismus im 19. Jahrhundert. Wissenschaftshistorische Analysen zur Karriere eines Konzepts“, in: Jürgen Barckhoff, Gilbert Carr, Roger Paulin (Hg.): Das schwierige neunzehnte Jahrhundert, Tübingen 2000, 445–467, 459.40

41 Böhme 2012, 183.41

42 Ebd., 186.42

43 Viktoria Schmidt-Linsenhoff: Ästhetik der Differenz. Postkoloniale Perspektiven vom 16. bis 21. Jahrhundert, Bd. 1, Marburg 2010, 244.43

44 Ebd.44

45 Ebd. Die „für das koloniale Trauma symptomatische Gefühlskälte von Aufklärung und Empfindsamkeit gegenüber dem Genozid an Eingeborenen und ihrer Versklavung wurde durch diese Verdinglichung im Bild unterstützt, wenn nicht überhaupt erst möglich gemacht“, führt Schmidt-Linsenhoff fort.45

46 Achille Mbembe: Kritik der schwarzen Vernunft [frz. 2013], Berlin 2016, 30.46

47 Ebd., 32.47

48 Vgl. Gayatri Chakravorty Spivak: „Three Women’s Text and a Critique of Imperialism“, in: Critical Inquiry 12 (1985), 243–261. Die Kunsthistorikerin Nike Bätzner hat darauf hingewiesen, dass es sich beim Barock um den „ersten globalen Stil“ handle, „der in Zusammenhang mit Kolonialisierung und Missionierung (insbesondere der Jesuiten), des Programms der Gegenreformation, aber auch der Reformation (siehe beispielsweise die Aktivitäten der Pietisten in Indien) und des nach der ‚Entdeckung‘ Amerikas schnell anwachsenden Welthandels von Europa bis China, Indien und Iberoamerika reicht“. Daher stehen der Barock und damit auch die niederländischen Stillleben „vor allem für das goldene Zeitalter Hollands und dessen durch den Kolonialismus angereichertes Gegenstands-, Formen- und Wissensrepertoire“. Siehe Nike Bätzner: „Einleitung“, in: dies. (Hg.): Die Aktualität des Barock, Zürich, Berlin 2014, 11–22, 14.48

49 Vgl. Michael North: Das Goldene Zeitalter. Kunst und Kommerz in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Köln, Weimar, Wien 2001, 79–99, 79; Berger Hochstrasser 2007.49

50 Zu den „Quasi-Subjekten“ vgl. Bruno Latour: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie [frz. 1991], Frankfurt am Main 2008, 186ff. Am Beispiel des niederländischen Stilllebens The Yarmouth Collection (1676/78) zeigt Schmidt-Linsenhoff eine solche Strategie auf, nämlich wie die konventionelle kolonialistische Verdinglichung des „Mohrenpagen“, so die (rassistische) Bezeichnung des Bildtypus des Stilllebens, unterlaufen wird, indem der PoC-Page als „wertvolles Ding“ und dabei auch als „aktivistisches Ding“ inszeniert wird. Vgl. Schmidt-Linsenhoff 2010a, 244–266. Zum ‚dritten Bild‘ vgl. Thomas Elsaesser: „Harun Farocki. Filmmaker, Artist, Media Theorist“, in: ders. (Hg.): Working on the Sight-Lines, Amsterdam 2004, 11–40; Helmut Draxler: „Wie man vergleicht. Produktionsweisen und installative Montage bei Harun Farocki“, in: Harun Farocki. Nebeneinander, Ausst.-Kat. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien 2007, 93–99.50

51 Karl Marx: „Das Kapital. Bd. I: Der Produktionsprozess des Kapitals“ [1867], in: Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 23, Berlin 1968, 49–98, 85.51

52 Ebd., 86.52

53 Ebd.53

54 Böhme 2012, 312.54

55 Ebd., 313.55

56 Karl Marx: „Der leitende Artikel in Nr. 179 der Kölnischen Zeitung“ [1842], in: Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 1, Berlin 1976, 86–104, 91.56

57 MEW 23 1968, 85.57

58 Ebd.58

59 Ebd., 86.59

60 Ebd., 88.60

61 Ebd., 90.61

62 „In der marxistischen Theorietradition wird der Kolonialismus lediglich im Zusammenhang mit der Durchsetzung des Kapitalismus beschrieben – und damit problematischerweise zu einem quasi ‚unumgänglichen Übel‘ deklariert“, so María Do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan. „Tatsächlich beurteilte Marx den Kolonialismus als eine zwar brutale, aber im Grunde unabdingbare Bedingung für die Befreiung von feudalen Verhältnissen.“ Siehe María Do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan: Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung, Bielfeld 2015, 42. Zu den kritischen Ansätzen, die den Marxismus aus postkolonialer Perspektive neu lesen und produktiv machen, vgl. Benita Parry: Postcolonial Studies. A Materialist Critique, London, New York 2004.62

63 Vgl. Michael Hardt: „Affektive Arbeit“ [engl. 1999], in: Marion von Osten (Hg.): Norm der Abweichung, Zürich 2003, 211–221, 215.63

64 Toni Negri, Michael Hardt: Empire. Die neue Weltordnung [engl. 2000], Frankfurt am Main 2003, 301.64

65 Ebd.65

66 Maurizio Lazzarato: „Immaterielle Arbeit. Gesellschaftliche Tätigkeit unter den Bedingungen des Postfordismus“ [ital. 1996], in: ders., Toni Negri, Paolo Virno: Umherschweifende Produzenten. Immaterielle Arbeit und Subversion, hg. von Thomas Atzert. Berlin 1998, 39–52, 39. Der Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz spricht bei der Werbebranche konkret von einem „kulturellen Leitformat der Ökonomie“. Vgl. Andreas Reckwitz: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung, Frankfurt am Main 2014, 143.66

67 Lazzarato [1996] 1998, 46.67

68 Reckwitz 2014, 142.68

69 Für einen allgemeinen Überblick vgl. Caroline Ruiner, Maximiliane Wilkesmann: Arbeits- und Industriesoziologie, Paderborn 2016. Für eine politische und globale Sichtweise auf die Veränderung in der Produktion vgl. Hardt, Negri [2000] 2003, 219–314; Blätter für deutsche und internationale Politik (Hg.): Der Sound des Sachzwangs. Der Globalisierungs-Reader, Berlin 2006.69

70 Vgl. Ali Behdad: „On Globalization, Again!“, in: Ania Loomba u. a. (Hg.): Postcolonial Studies and Beyond, Durham 2005, 62–79.70

71 Zur Verfestigung der neokolonialen geographischen und politischen Arbeitsteilung im 21. Jahrhundert vgl. Simon Gikandi: „Globalization and the Claims of Postcoloniality“, in: Gaurav Desai, Supriya Nair (Hg.): Postcolonialism. An Anthology of Cultural Theory and Criticism, New Brunswick 2005, 608–634.71

72 Achille Mbembe hat sich etwa für die Verschiebung vom Begriff der „Dritten Welt“ hin zur „Postkolonie“ stark gemacht. Vgl. Achille Mbembe: On the Postcolony, Berkeley, Los Angeles, CA, London 2001.72

73 Vgl. ebd.73

74 Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation [engl. 1985], Wien 2008, 42.74

75 Ebd., 19.75

76 Ebd., 42–65.76

30.09.2022 — Rosa Mercedes / 06